慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス

開設史

このホームページは、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス設立十周年を記念して、新学部検討委員会、設立準備委員であった関口一郎(当時総合政策学部教授)が2000年に作成したものです。

[そして、 SFC設立から30年ほどたった今、SFC生にSFCの歴史をつたえようとするために、元のURL(https://web.sfc.wide.ad.jp/~late4/sfc10/sfc10-top.htm)から一介のSFC生である横山豪がリニューアルして改めて公開しているものです。]

▼製作協力:

・玉村紗穂

94年環境情報学部卒、政策メディア研究科修士課程修了

▼資料提供

- 橋本写真館

- SFC三田会

- SFCYear Book委員会

- SFC事務室・メディアセンター

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)は、1990年4月の開設以来、今年度をもって早くも10周年の時を迎えました。

ひとくちに10周年とはいっても、そこには教職員、学生、その他多くの関係者の皆さんのさまざまな努力や試行錯誤の歴史が深く折りこまれています。

また、新しいキャンパス、総合政策、環境情報という二つの学部は、一朝一夕にして藤沢の高台に生まれたものでもありません。10年たった今、私たちが日常的に使用しているすばらしいキャンパスを、当時の原野から誰が、どのように作り上げたかということも、忘れ去られつつあります。

SFCでの私たち教員の新しい研究・教育の形態、21世紀に向けて学生自身が作り上げる学習環境や、それと一体となった課外活動の構築、その双方を支援する事務系統のサポートシステム…そのどれをとっても、SFC初期の重要なキャンパス設計理念のひとつでありました。

このホームページは、こうしたSFC設立前後を私自身がいわば「語り部」として伝えながら、その一部の時でも共有する方々には当時の思いをあらたにしていただき、若い皆さんには、タイムマシーンに乗ったごとくの追体験をするとともに、未来に向けての旅立ちの糧のひとつとしていただきたく作成したものです。

第1部 SFC前史 (1986~1990)

1986年

新学部構想が具体的に始まったのは、私が知る限り、1985年のことである。

その年の5月に三期目の塾長に選出された石川塾長は、任期中の最重要課題のひとつとして10年から15年にわたるこの長期構想をうちだした。ただ、石川塾長としては、慶應義塾125周年の記念行事の時から、すでにこの構想を持たれていたようである。

この年11月20日塾評議員会に提案・了承され、翌86年1月10日の「福澤先生生誕記念会」、いわゆる年頭の名刺交換会で塾内外に公表された。

新学部設立の理由としては数多くのものがあったが、最大の理由は、流動する社会とともに学問が多様化する中で、学際的な新学部の設立が求められていることであった。当時私はまだ「新設学部」と呼ばれる商学部に所属していたが、その商学部でさえすでに設立から28年を経過していた。工学部が理工学部となってまだ日は浅かったが、既存のキャンパス内での学問の枠組みの再編成は物理的にも不可能に近い状況があった。

湘南藤沢キャンパスの正式な校地取得は同年の3月末である。十数年前から東京都内にあった大学の郊外への移転が続き、その多くは八王子市に移った。都の西北、早稲田大学が所沢キャンパスを開設したのも数年前のことである。慶應義塾の場合、三田も東京の南部に位置し、日吉・矢上が多摩川を越えたところにあるためか、伝統的に神奈川県からの通学者が多い。

そんな理由から神奈川県を中心とした校地さがしとなったそうだが、郊外型キャンパスのなると、それなりの広さが必要であり、しかも大学としての施設の建築が可能なところでなくてはならないし、交通の便も求められる。そんな都合のよい場所は当時首都圏西南部にはほとんどなく、相模鉄道が所有していた現在の遠藤の土地は数少ない候補地のひとつであったという。

同時に藤沢キャンパス開設は1990年4月と発表された。

検討委員会は、松本三郎常任理事(委員長)、関本昌秀常任理事、佐藤芳雄常任理事を中心に、各学部、研究所より選出の次のようなメンバーで構成された。

(当時の名簿順)

文学部 : 井関利明、小谷津孝明、牛場暁夫

経済学部 : 寺尾誠、鳥居泰彦、高橋潤二郎、深海博明

法学部 : 小田英郎、金子晃、曽根泰教

商学部 : 藤沢益夫、藤森三男、関口一郎

医学部 : 保崎秀夫、安田健次郎

理工学部 : 相磯秀夫、柳井浩、斎藤信男

言語文化研究所 : 鈴木孝夫

※このうち、アンダーラインをしたメンバーは後にSFCに移籍している。

私が当時の清水商学部長からうかがったところでは、40歳前後と50歳前後を中心に,各学部から3人ほどの委員を出してほしいというのが石川塾長からの依頼だったそうである。

たしか三田塾管局の第3会議室で行われたと記憶する。その後、定期的に水曜日の夜に三田で会議を開き、新学部の構想について熱心な議論が展開された。

当初から2学部設立ということで、外部では新学部のいろいろな名称がとりざたされた。当時の塾生新聞(87年1月10日号)を見ると、「国際関係学部、社会管理学部が有力」などの見出しがあり、たしかに私自身もそんなうわさを塾内でよく耳にしたものだが、実際に学部名が決まったのはかなりあとのことである。

これは第1回の会議の席上であったと記憶するが、高橋潤二郎現常任理事他の先生方から、「学部名はあとまわしにして、まず新キャンパスの理念や、二一世紀の若者に必要な教育とは何かについて徹底的に議論をしよう」という提案があり、事実それに相当の時間を費やした。総合政策、環境情報という入れ物を先に作って、そこに中身を入れたのではなく、中身を体型的に組み立てていった結果、それにつけられた名称が総合政策、環境情報なのである。

1987年

「総合政策学部」、「環境情報学部」という2学部の名称と、その理念が発表され、同日評議会で承認もされた。

総合政策については問題なかったが、環境情報については塾内外で当初はずいぶんと誤解を受けた。まだ「環境」という言葉を自然環境や公害問題とのみ結びつけることが多かった時代で、塾の卒業生からも、新キャンパスの塾生は自分の工場の排水を検査するのか、などという誤った理解をされたものである。

また、環境情報学部は文系か理系か、ということも各方面で聞かれた。開設初年度の予備校等の資料を見ると、総合政策学部は政治、あるいは経済の分野に入り、環境情報学部は理科系のところに載せられているが、2、3年目からは、後追いの学部が次々と新設されたこともあり、独自の分野としてあげられている。

後に総合政策学部の初代学部長になられた加藤寛教授が、この問題にふれるたびに「文系もりこうになったのです」という有名なジョークをとばしておられた。

答申案の提出間もなく、今度は具体的な実行プランを練る「設立準備委員会(21名)」が発足した。検討委員会メンバーで、その後SFCに移籍した6人はすべてそのまま残り、SFC移籍メンバーでいうと、環境情報の相磯教授とともに総合政策学部長の予定で経済学部の加藤寛教授が加わり、法学部からは英語の山崎努教授も委員となられた。

答申案を出したあと、某ホテルで慰労会をかねたパーティーがあり、私だけでなく多くの委員はこれで自分の学部に戻って、という気持ちだったが、休む間もなく再び召集を受けたのには理由があった。

新キャンパス開設は1990年に予定されていたが、それはあくまで予定であって、実際には1,2年ずれこむだろう、というのが共通の理解だったが、文部省の姿勢は、90年度以降の学部新設は「統廃合(スクラップ・アンド・ビルト)」、つまり新設の学部を作るのであれば、その分既存の学部を廃止するなり定員を減らすなりのバランスをとらない限り認めないというかなり強硬なものであった。

第1回の会議ですでに加藤・相磯両学部長(予定)のもと、90年開設に向けての実行計画を作ってほしいとの話が石川塾長からあり、ハードな処女航海を終えて港に降り立ち、家に帰って一休みと思っていたところが、突然呼び戻されて至急目的地に向かって出航せよ、と命令された気分であった。「乗りかかった船」という表現があるが、こちらは逆に「降りかかった船」の世界である。

事務局側の態勢もすっかり準備されていて、福留総合企画室副室長(その後室長、塾管局長)他の事務の方々も、文部省への申請を視野に入れてメンバーに加わっておられた。

設立準備作業は、いわゆるソフトとハードの二つに分けて行われていた。カリキュラム等を中心としたソフトの委員会が第1委員会、施設・経営を中心としたハード部門を扱うのが第2委員会である。

辻岡常任理事を委員長に、SFCの設計にあたった槙文彦東京大学教授、関係各種部門の責任者、それにSFCの両学部長と学部長補佐によって構成されている。

1990年4月開設をめざしての半年間の最も大きな作業は、具体的なカリキュラム作成の作業と、それにあわせた、主として外部からの人材の確保であったと記憶する。検討委員会で作り上げた理念をどう実行に移すかということである。

私が担当した外国語インテンシブプログラムにしても、実践的な外国語教育の理想をとなえることはだれにでも出来る。必要なのは、それをSFC全体の教育体系の中でどのように位置付け、具体的に実行してゆくのかということであった。また、どんなにすばらしい講座を作っても、それを担当できるすばらしい人材がいなくては機能しない。

また、文部省への申請段階では、具体的な教員名や職位なども付さなくてはならない。開設までにはいい人を見つけておきます、といった具合にはゆかない。そんなことで、いつからか三田の会議室と平行して、ホテルでの合宿作業が多くなった。それも、深夜までの会議で、都ホテルだと、加藤寛先生が「おなかがすいたね。鴨そばでもとろうか」で一時中断…私のような酒好きの人間にはありえない世界で、部屋に戻るなり、たいていはひとりで、時には同好の士と一杯やってすぐに寝た。翌朝また続きがあるからだ。

余談だが、この鴨そばには小ぶりのおにぎりがついている。加藤先生はいつもこれをきれいに包んでうれしそうに部屋に持ち帰られた。夜食にされるのだそうだ。

SFCへの参加を合意された先生方との面接のようなものもずいぶんあった。外国語担当の方々とはもちろん全員お会いして、新設キャンパスの理念や、具体的プログラムをお話し、既存の大学とは違ったハードな教育環境におつきあいいただけるかなどの意志を確認したりもした。加藤、相磯両学部長、井関、高橋両学部長補佐(当時はまだ予定)も、常にどなたかが同席くださった。

これもまた余談の加藤先生をめぐるエピソードだが、ある日の面接で、候補者から給与面での質問が出たとき

-

「塾からの年収でいえば、関口さんで3000万円ぐらいでしたっけ」…あわてて、「先生、そんなには出ません」と申し上げると、「ああ、そうか、300万ぐらいだったよね」…これではだれもSFCに来てくれなくなるので、「そこまで低くはありません…このあと事務局の方から待遇についての具体的な説明がございますので…」、候補者の方が???で事務局の待つ別室に退席されたあと、先生に苦情を申し上げて、二人で大笑いしたものである。

1988年

個人的なことだが、私は外国語の全プログラム、人事がまとまった段階で、この年の3月下旬に研究休暇をとり、ミュンヒェンに旅だった。留学から帰って10年の時がすぎ、SFC発足前に充電しておきたいという気持ちと、ドイツ語の教材開発のための資料収集、さらには欧米での外国語教育の現状を見ておきたいというのが大義名文であった。従って、翌年の3月までの一年間のことは、当時定期的にいただいた同僚の手紙や話で知るのみである。

主として外国語教育を担当する言語コミュニケーション研究所の基本は私の出国前にすでに出来あがり、経済学部から移籍された井上輝夫教授をヘッドに、他大学の外国語教育施設を見学するなどの重要な準備作業を行っていた。1989年3月に私も帰国し、合流した。

1989年

三田の「幻の門」も今となっては本当の「幻」となってしまったが、南門の道路を渡ったところにも「幻のSFCがあった」と言っても、その意味を理解する人は今はほとんどないだろう。

バス停と中華料理屋に向かって左手奥に慶應義塾の敷地があり、そこに三田文学の編集部、そしてSFCの準備のためのプレハブ住宅があった。むろんここですべての準備作業を行ったのではなく、準備のための総合企画室は階段を上がって左手の南校舎1階にあった。ここでは連日企画室長の福留さんを中心に文部省関連だけでなく、ありとあらゆるSFC関連の作業が行われ、積み上げられたダンボールの山だけでも、目がくらむ思いだった。SFCの開設初期を語るとき、こうした多くの事務の方々の連日の作業を忘れてはいけないと思う。

「幻のSFC」はプレハブの、階段を上り下りするたびに建物全体がきしむのではないかというような施設だった。1階が会議室で、われわれの外国語教材作成などの作業は2階で行った。塾管局の第三会議室とは比べることもできないが、予約なしにいつでも自由に使えるというのが最大のメリットだった。おまけに、そのころのSFCはすでに本格的な工事に突入していた。進捗状況の報告を聞き、写真を見るだけでも夢がわいたものである。

文部省がらみの問題や、塾との交渉などで、両学部長・学部長補佐は相当の苦労をされたことと思うが、この頃には初年度から新学部に参加していただく予定の先生方も集まり、全体としては熱気のようなものがプレハブ全体を熱くしつつあった。

文部省認可は予定されていたものであったが、当日三田大学院棟で行われた、移籍メンバーを含めた就任予定スタッフへの説明会は、事実上私たちSFC教員一期生の入学式であり、さらには結団式のようなものであった。これまで、それぞれの学問や芸術の分野で、最高度のレベルの世界をつくりあげてきた人々が、半年後の湘南藤沢キャンパス開設というひとつの目的に向かって三田山頂に結集したのである。

待ちかねたこの日を境に、私たちは「慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスは1990年4月に開設します。学部は総合政策学部、環境情報学部の二学部です」と天下に公言できるようになった。

■SFCミニ知識

アゴラ

「アゴラ」とは、古代ローマの広場である。ただの広場と違うのは、そこで「知の対話」の世界が展開されていたことである。

SFCではキャンパス開設前からこの「アゴラ」と称する会合を毎週のごとく開いた。着任時期や、年齢やステータスに関係なく、とにかく全員がこれから同僚となる仲間たちの前で自分の研究紹介を授業の形でやってみて、皆で率直に意見を言い合おうというのがこの企画の本来の趣旨である。学会発表や講演、学生相手の授業にはなれている方々であっても、同僚たちの前で授業をせよ、というのは厳しい注文である。SFCに参集された方々は、それぞれの研究分野が重なりあっていることもあり、率直な質問や厳しい意見が飛び交い、私などははらはらしながら聞いていたものだが、このアゴラで、初めてお会いした同僚がどんな研究をされておられ、SFCという場でそれが自分の研究分野とどうかかわってくるのかを確認できたのはとても重要なことであった。「学部長とて例外ではない」という合意のもとに、加藤学部長にさえこのモデル授業をしていただいた。

「アゴラ」はSFC開設後も続き、当時の記録を見ると、ほとんど毎週のペースで行われている。

文部省認可は予定されていたものであったが、当日三田大学院棟で行われた、移籍メンバーを含めた就任予定スタッフへの説明会は、事実上私たちSFC教員一期生の入学式であり、さらには結団式のようなものであった。これまで、それぞれの学問や芸術の分野で、最高度のレベルの世界をつくりあげてきた人々が、半年後の湘南藤沢キャンパス開設というひとつの目的に向かって三田山頂に結集したのである。

待ちかねたこの日を境に、私たちは「慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスは1990年4月に開設します。学部は総合政策学部、環境情報学部の二学部です」と天下に公言できるようになった。

▼NEXT

■SFCミニ知識

アゴラ

「アゴラ」とは、古代ローマの広場である。ただの広場と違うのは、そこで「知の対話」の世界が展開されていたことである。

SFCではキャンパス開設前からこの「アゴラ」と称する会合を毎週のごとく開いた。着任時期や、年齢やステータスに関係なく、とにかく全員がこれから同僚となる仲間たちの前で自分の研究紹介を授業の形でやってみて、皆で率直に意見を言い合おうというのがこの企画の本来の趣旨である。学会発表や講演、学生相手の授業にはなれている方々であっても、同僚たちの前で授業をせよ、というのは厳しい注文である。SFCに参集された方々は、それぞれの研究分野が重なりあっていることもあり、率直な質問や厳しい意見が飛び交い、私などははらはらしながら聞いていたものだが、このアゴラで、初めてお会いした同僚がどんな研究をされておられ、SFCという場でそれが自分の研究分野とどうかかわってくるのかを確認できたのはとても重要なことであった。「学部長とて例外ではない」という合意のもとに、加藤学部長にさえこのモデル授業をしていただいた。

「アゴラ」はSFC開設後も続き、当時の記録を見ると、ほとんど毎週のペースで行われている。

塾内からの移籍メンバーは1989年秋学期からすでに総合政策、環境情報の教員として、それぞれが担当する作業に入った。私は学生・地元担当、広報という仕事をおおせつかり、最優先の仕事として、文部省認可以前から受験生あてのパンフレット作成にあたった。石川塾長、加藤総合政策学部長、相磯秀夫環境情報学部長のメッセージ、学部創設の理念、カリキュラムの解説…ここまではいい。だが、ソフトはともかく、ハードについて書けることはほとんどない。

文部省の申請以前に、塾内高校の生徒たちに向けた案内書のようなものが必要であり、ワープロ文書をコピーして製本し、青い表紙をつけただけのパンフレットを作り塾内に配布した。こちらは塾内であるので、SFCと両学部の内容の説明だけで十分であった。女子高、志木高、塾高の生徒たちを相手に新キャンパス宣伝の言語戦略網をはるのは無用な作業である。

頭を悩ましたのは、入学願書とともに全国に送られる、外部向けのパンフレットである。

普通はどこでも、そのキャンパスとして誇る建物・施設・設備などをカラーの写真入りで紹介し、それらを実際に利用して楽しくキャンパスライフを送っている学生たちの映像なりコメントなりを載せるのだが、SFCには「ソフト」があるだけで、「これを見てください」というハードが何ひとつない。

普通はどこでも、そのキャンパスとして誇る建物・施設・設備などをカラーの写真入りで紹介し、それらを実際に利用して楽しくキャンパスライフを送っている学生たちの映像なりコメントなりを載せるのだが、SFCには「ソフト」があるだけで、「これを見てください」というハードが何ひとつない。

建物の写真一枚すらないのである。本館、オメガ館などは急ピッチで工事が進んでいたが、こんな工事現場の写真を掲載した日には、受験するつもりの学生でさえやめてしまう。

幸い私たちには「慶應義塾」という伝統があったし、新学部設立の趣旨とそのカリキュラムにも自信があった。だが、日吉・三田ではない、この湘南藤沢キャンパスに目を向けてもらうためには、やはり初年度にはそれなりの言語戦略が必要であった。そこで急遽作られたのが当時「赤本」と呼ばれた、表紙以外すべて白黒の学校案内である。関係者と一期生以外、この冊子を記憶している人はほとんどいないだろう。

塾長と両学部長のメッセージ、カリキュラム紹介などは塾内の「青本」と同じだ。キャンパスライフについては、慶早戦や三田祭で何とかなる。こまったのは、若い受験生が最も関心を持つキャンパスそのものである。キャンパスの写真は設計を担当された槙文彦東京大学教授の設計事務所で作られた発泡スチロール製の立体模型でごまかし、イラスト的な地図も掲載した。

あとは「言葉」の世界である。この部分は詩人であり、フランス文学者の井上さんと私が執筆した。「言語政策」は二人の最も得意とする分野である。井上さんはキャンパス周辺の環境のすばらしさを、まさに詩的にうたいあげたが、SFCとは全く関係がない八王子を基点に湘南海岸一帯をさまよい、大磯やら鎌倉やらの歴史や景観を絶賛し、はては西行まで引用しているうちに、一度として遠藤地区に接近することなく予定の頁をおえた。

私の担当はキャンパスそのもの。こちらはそう簡単にはごまかせない。すべて「…の予定です」「…することになっています」でごまかし、「湘南の若者の熱気がただよってくるようにさえ感じます」という台詞で、湘南藤沢キャンパスの名称を盛り上げた。

出来あがった赤本を手にして、高橋潤二郎学部長補佐(当時)が、ひとこと。「井上さんと関口さんは、大学教授よりは悪質不動産会社のほうが向いているようだな」…さんざん苦労したのにひどい誉め言葉だが、二人ともしごく納得した。

1990年

初年度に私たち移籍スタッフが何よりも心配したのは、どれだけ多くのすばらしい学生が湘南藤沢キャンパスに応募してくれるだろうか、ということであった。いわゆる偏差値の高い生徒たちに来てほしい、という意味ではない。慶應義塾大学という大きな世界の中で、私たちの教育理念に賛同し、そこで伝統と実績がある日吉・三田キャンパスとは何か違うことをやってみたい、そんな若者にひとりでも多く集まってほしいと思っただけのことである。

幸い入学希望者も多く、キャンパス開設後にたしかめられたことだが、新しいキャンパスに自分の青春をかけてみたい、というすばらしい若者が数多く集まってくれた。私たちのただひとつの失敗は、「合格者の多くが他学部や他大学に行ってしまうだろう」という見込み違いであった。予想をはるかに越えた数の合格者たちが、そのままSFCを選択したのである。

私たちソフトを担当する第一委員会の人間は、現場での建築作業についてはほとんどタッチしていなかったが、キャンパス施設の配置ということでは、教育・研究に直接関係する問題であるので、槙設計事務所に依頼して、こちらの希望を取り入れていただいた。

その中でも最大のものは、まず大学ゾーンを中央に集中させるという構想である。他の郊外型キャンパスを見ると、広大な敷地を活用して、各種施設が点在しているものが多いが、実際にそこで活動している教職員・学生にはあまり評判がよくない。自分の学部の授業と研究室を往復するだけならよいが、他の施設に行くのにたいへんな時間がかかってしまう。そこで、研究・教育・事務に関するすべての施設を大学ゾーンの中にまとめることにした。SFCの敷地面積はほぼ日吉キャンパスと、大学ゾーンは三田キャンパスと同じなので、日吉キャンパスの中央に三田の山を置いたと考えると、すべてがわかりやすい。これは大成功の発想であった。

次は研究棟と教室棟の配置である。

研究棟というのは、たいていは「象牙の塔」のごとく独立して立っているものだ。槙設計事務所からの最初の試案もそのようなものだった。だが、私たち第一委員会で議論されていたのは、教員と学生の日常的コミュニケーションをどのように作り上げるか、ということであり、学生が一階の受付で「○○先生に面会したいのですが」とことわって入ってくる旧来の研究棟はその趣旨にあわない。学生がいつでも研究室にいて、先生もまた学生がグループワークをやっている教室に顔を出して…こんなのが私たちのイメージだった。それを生かしたのが今のカッパからラムダにつながる5棟の設計理念である。

十年経過し、ほとんどのSFC教員はこの設計理念を是としていると思うが、そこには当然マイナスポイントもある。学生とのコミュニケーションははかれても、教員間のコミュニケーションがとりにくいということである。日吉・三田のような研究棟の場合、入り口は基本的にひとつで、そこに受付や談話室、メイルボックスなどがあり、そこで日常的なコミュニケーションが可能になる。談話室を見渡せば友人たちもおり、メイルボックスから取り出した郵便物を片手に合流することになる。日吉では通常われわれが親しみをこめて「おばさん」と呼ぶ、若い教員にとっては母親年齢の女性が2,3人おり、お茶を運んでくれるだけでなく、研究室全体の人の流れをすべて把握している。「○○さんは、今日は…」と聞けば、「先ほど授業が終わって戻られましたので、今はお部屋だと思います」といった明快な答えが戻ってくる。今思い返してもなつかしい、心温まる空間であったが、残念ながらこれだけはSFCにはない。

SFC発足後、誰もが気付いたのがこの問題で、井関先生はじめいろいろな方々が教職員の日常的交流の場を実験したものだが、人のコミュニケーションというのは、自然な流れの中での如雨露のような合流点か、イベントでしかないと実感させられただけである。

キャンパスのハード設計で最大の問題は「環境アセス」である。藤沢市は特に条例も厳しく、担当の方々はそうとう苦労されたと聞く。

まずは「考古学調査」―

その後正式に証明されたが、SFCの地下からは重要なものは何も出ない。でも、現在の法律では綿密な調査を実施しなくてはならない。そのための支出は膨大である。当時、発掘調査のアルバイト代がひとり一日一万円、必要な人数が常時百人、これが数百日にわたって続くと考えると、私のような素人の金銭感覚でいえば、SFCで必要な機器の予算が毎日百万円づつ消えてゆく思いだった。他大学の例を聞くと、専門の業者に委託して、短期間に調査報告書をまとめさせるような例も多いらしいが、天下の慶應義塾でそれはできない。OBにまでお願いして、最後まできちんとした調査を行った。

現在、大学院棟の東側に新棟を建設中だが、SFCにはこれ以上の建物は作れない。藤沢市の条例で、キャンパスの50パーセント以上が「緑地」であることが決められているからである。

「どうしてもっと高い建物にしなかったのですか」という質問も常に耳にするが、それもだめである。キャンパスの周辺から見ると、木々の梢から少しだけ頭を出したSFCの白い建物がのぞく。これがまさに「条例」だからである。条例の具体的文言は知らないが、要するに遠藤の植生にあった樹木の背後に見え隠れする程度の高さということだそうだ。「植生」というのがポイントで、キャンパスの周囲に数十メートルの大木を植えて、「建物は見え隠れする程度です」と言ってもそれは通用しない。

キャンパスの建設等をめぐる説明会はこれまでにも何度かあったようだが、この日は両学部長に私たち移籍メンバー数人が随行して、地元遠藤の住民センターで行われた。おりしも消費税導入議論のさなかで、「話しがSFCだけで終わってくれればよいが」と無用な心配をしたものだったが、会はとても友好的に終了した。

そのあと、長い間SFCの建設と地元との交渉にあたってこられた事務局の清水総務課長、亀田さん、地元担当の私が残って、遠藤西地区の代表の方々と具体的な話しの続きを行ったが、突然にテーブルの上に一升瓶が置かれ、茶碗になみなみと酒がつがれた時には、一瞬、新設キャンパスというよりは、生まれ故郷の信州に戻ったような錯覚をおこしたものである。「こういう人々に支えられてキャンパスが始まるのだな」と始めて実感したのもこの時である。

---第1部終--

第2部 SFC開設後史 (1990~)

1990年4月

新設キャンパス開設もカウントダウンの段階となったが、われわれ移籍メンバーには不安以外の何ものもなかった。

工事はまだほとんど終わっていない。合格者がキャンパス見学に来ても中に入れず、「立ち入り禁止」の柵の前で、ぽろぽろと涙をこぼしていた女子高生もいたと聞く。

学生担当の責任者をしていた私は、それ以上の深刻な問題をかかえていた。一期生しかいないキャンパスライフをどうつくりあげるかということである。全くの新設大学であれば、学校が始まってからゆっくりと考えればすむ。だが、塾内の他キャンパスにはすでに百数十年におよぶ学生生活の伝統,習慣,諸行事等が根付いており、入学者の多くもそうした慶應義塾の伝統にあこがれて入学してきている。日吉・三田の距離であれば、学生をそこに合流させればすむが、片道2時間の湘南藤沢キャンパスはあまりに遠すぎる。

体育会はどうするのか、という問い合わせもすでに早い段階から学生部と体育会よりあった。カリキュラムの都合上、独自の体育会を持つ学部もあり、SFCにもその選択肢はあった。その場合、慶應義塾体育会とSFC体育会の2本だてになるが、私はやはり体育会はひとつのほうがいいと思った。「勉強に集中したい」との理由で体育会をやめた学生の成績が、多くの場合逆にその後落ちているという学生部の調査結果が当時あった。従って、本格的にスポーツをやりたい学生は伝統のある塾の体育会で、趣味としてやるならサークルでと考えたわけである。

だが、そのサークルなるものもどうなるのか皆目わからない。

そこで、当時慶應義塾高等学校校長をされていた稲田先生に依頼し、SFCに進学する塾高生たちに協力をあおいだ。入学式翌日に始まるガイダンス初日に地元の方々の歓迎式典が予定されており、それにあわせて、キャンパスの学生活動のたちあげの先頭に立ってほしいと依頼した。

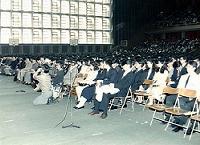

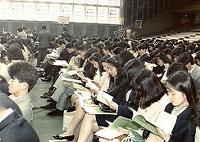

いよいよ待ちに待った入学式。

日吉記念館での荘厳な恒例の儀式に続いて、SFCだけの入学行事が行われ、別室でモニターを見ていたご両親など親族、関係者にも会場に入っていただいた。これは今も続いている。

慶應義塾には常に全塾一体という伝統があり、一学部での単独行事はつつしむようにしているが、遠方のキャンパスということで、特別例外を認めていただいた。

加藤寛総合政策学部長、相磯秀夫環境情報学部長の挨拶に始まり、学習指導と学生部からの伝達事項等があり、そのあとで、前述の塾高出身者たちに演壇からのメッセージを伝えてもらった。西村君、高橋君、伊藤君の3人である。「これから日吉記念館を出ると、いろいろなサークルが勧誘をしているが、SFCに行ったら、ぼくたちの手でぼくたちの新しいサークルを作ろう。それまで待っててほしい」と呼びかけた。

これが実際にどういう形で実現したのかについては、後程お話する。

入学式には、初年度から参加のほぼ全教員が列席した。

式終了後に、スタッフうちそろい、チャーターバスでSFCに向かった。というといかにもかっこうがいいが、途中は交通渋滞、おりしも激しい雨に見舞われ、着いた先は工事現場…キャンパス見学と、各スタッフの研究室などの手配などが趣旨のツアーであったが、「見学」といったって、見るものなどさしてありはしない。

翌日からガイダンスが行われるΩ館に行くが、ここもまだ工事は完成しておらず、椅子の木の香りとともに、取り付けの電動ドリルがグワングワンとうなっている。全員ほぼ絶句!

入学式の翌日はSFCでのガイダンスである。SFCの戸外行事は必ず晴れるというジンクスを皆さんはご存知だろうか。前日はどしゃぶりでも、当日は必ず晴れる。確率は9割以上である。私が記憶する限り、はずれたのはたった一度。一期生が卒業する年の七夕祭だけ。この夜だけはまさに英語で言う「犬猫の雨」で、私もずぶぬれになって、一期生たちと最後の盆踊りを踊った。ただし、今でもあれは「自然の雨ではない」と思っている。雨なんて、どこからでも、人間の心の中からでも降るものだ。

話を十年前に戻して、当日の朝、遠藤の空はきれいにはれあがった。今ならすべての祝典は中庭だが、その中庭は工事の真っ最中。加藤・相磯両学部長を中心に本館前の階段下に集まり、地元の皆さんが用意してくださったクスだまを割ると、「ようこそ遠藤に」の垂れ幕。「ようこそSFC」でなかったところが心に残る

あとは三田・日吉からかけつけてくれた慶應義塾応援指導部と、特別協力の地元の幼稚園の鼓笛隊との、まさにミスマッチが最高の競演…遠藤の皆さんの笑顔も最高だった。園児たちには鉛筆などの慶應グッヅをプレゼントした記憶がある。地元の方々が餅つきをしてくださったのも、いかにも遠藤らしい光景であった。

当日は剣道八段の福本修二教授(現慶應義塾高等学校校長)とAOで入学した男女学生との模範演武も行われた。

両学部長の挨拶や、キックオフレクチャーに始まるSFCの伝統となった諸行事は、Ω館の4教室をフルに使って行われた。心配した椅子の取りつけも、当日朝には見事に修了していた。

シータ館はまだ陰も形もなく、おまけに予想を上回る数の学生(1135人)が入学してきたために、諸手続き、学部と男女に分けての健康診断のタイムスケジュールで事務室はたいへんな苦労であった。ちなみに、この学期は、私の「言語と認知」(当時の言語a)も、同一授業を二回に分けて行ったし、フランス語、ドイツ語はそれぞれ予定の4クラスではなく5クラスという変則的な授業を余儀なくされた。幸い1年生しかおらず、専門課目、研究会、大学院もないので、初年度はさほどの混乱もなくおさまったが、一期生との出会いはまさに嵐の中のそれであった。

第一回の「キックオフレクチャー」は、SFCを作り上げた重鎮のひとりである鈴木孝夫名誉教授(言語文化研究所所長)、商学部の村田昭治教授にお願いした。

初年度に教壇に立った同僚は一様に「一期生が一番記憶に残る」と言うが、それは当然のことである。現在のSFCには学部一年生から博士過程三年生までの9学年の学生が通うが、当時は、一学年の学生しかおらず、それをほぼ50人の教員で教えていたのである。しかも教員全員がSFC開講に向けて授業の準備をし、教わる側もそれを期待して日吉・三田、他大学ではなくSFCを選択して入学してきたのである。

通常アドグル,アドバイザーグループというが、正しくはアドバイザリーグループである。英国のチューター制度に近い、SFC独自の制度である。担任制度はどこにでもあり、日吉の場合、必修課目の外国語や数学の担当者がそれを担当した。1年D組を担当すると、それが「担任のクラス」となる。商学部時代の私の例だと週に2回授業があったので、機能的には便利なシステムである。授業が終わると相談にくる学生がいて、研究室でいろいろな話をすることも日常だった。

小人数の研究会もあり、日吉・三田の数多くの教員が担当した。

SFCがそのシステムを継承しなかったのは、いずれもが担当教員の専門分野や授業そのものと直結しすぎているからである。私たちが考えたアドヴァイザリーグループというのは、人生や学問の方向について先人に意見を求めたいと思う新入生と教員、先輩がいっしょになって同じ目線で話し合うグループであった。従って、私たち教員が伝えるべきものは、「学問そのものの楽しさ」だけであって、自分のやっている学問のおもしろさではない、こんな趣旨もあった。

学生数の少ない大学や学部では、ホテルを借りきってフレッシュマンキャンプを行うところもあると聞いていたが、慶應大学ではそれはむずかしい。初年度は大学側が用意したいくつかの施設に、複数のグループがいっしょに宿泊するという形をとったが、今思い返すと、それなりの楽しさがあったようである。私のグループは、同僚の小林先生(現名誉教授)、平高さんとともに丹沢の山に登ってバーベキューをした。炭などおこしたことがない子供たちが、ライターの火を直接炭にあてて格闘しているさまをあきれて見守り、続いて小林先生の炭おこし技術指導があったりと、楽しい一晩だった。

開設期世相編

AO入試、アドバイザリー・グループなど、SFCが日本で初めて取り入れたものは数多いが、オフィスアワーもそのひとつである。それを次々に回っては、先生の個人研究室で直接授業を受けようという学生たちが登場した。良き意味で手をやかされた女子学生のM君など、全教員の研究室を踏破したと聞く。

私のような学生担当の責任者や、人気教授の梅垣さんなどはほとほとこれに悩まされ、ついには「逆オフィス・アワー」を設定した。オフィスにいるのだが、居留守を決め込むのである。

「生協の横にモスバーガーが出来るって本当ですか」

当時は今の教職員食堂が教職員・学生の唯一の食事の場であり、生協も日吉・三田と違って扱えるものが事務用品などに限定され、食品はほとんど販売されていなかった。外部の業者に教職員・学生食堂を依頼する以上仕方がない措置でもあった。

翌年から学生食堂を経営する予定のエームサービスが当時の小さな教職員・学生食堂を担当していたが、それだけでは学生のニーズにこたえられず、ある日から突然生協の横に小さなワンボックスカーが昼食時に駐車し、ホットドッグなどの販売を始めた。むろん、大学公認の業者であり、当然、学生の人気のまととなった。

私自身は、学生担当の立場上、列に並んで鴨池の芝生やテラスの白い椅子でホットドッグを食べるわけにはゆかなかったが、おいしそうだった。だって、初年度赴任の方々はすべて記憶があると思うが、食堂入り口左のガラスのショーケースは2段しかなく、スパゲッティー、カレーライス、それにいつも似たような定食2品、これを私たち教職員と千名を越える学生が連日共有していたのであるから…

「うわさ」を生み出す要素の多くは「期待」か「恐怖・不安」である。SFCにはどちらかというと前者型の前向きの学生が多いらしく、瞬く間に「生協の横にモスバーガーが出来る」といううわさがキャンパス中を席巻した。

開設二年目の外国語総合講座で、二期生全員の海外在住経験を調査したことがある。当時の「帰国子女」の定義はめちゃくちゃである。私の教え子のひとりは生まれてからずっとアジアやアメリカの現地校ですごし、むろん英語は完璧、家庭では日本語という環境にあったが、日本の教育制度でいう高校2年終了時に帰国したがために、当時慶應義塾大学を含めてどこでもあった「受験前2年以上海外在住」という帰国子女の権利を失った。

そんなわけで、「われわれが教えている学生たちは、どんな形の海外在住経験を持っているのだろうか」という単純な動機の調査だったが、当時ですでに一年以上の海外滞在経験者(そのほとんどは数年以上の滞在)が26%を越え、滞在国数は40ヶ国…外国語教育を担当する言語コミュニケーション研究室としてもまさに絶句、の調査結果であった。

生協前のテラスに白いテーブルと椅子が置かれているが、あれも帰国子女と深いかかわりがある。

発足当初は、例の東屋のようなものしかなかった。ところが、見ているとアメリカ帰りの帰国子女らしき学生たちは平気でコンクリートの地面の上に座ってしまう。日吉・三田ではあまり見かけなかった光景である。それに影響を受けて、一般の学生まで座り込む。それも女子学生までGパンであぐらという、父親の世代の教職員としてはとうてい見ていられない光景である。来客も多いキャンパスなので、だいいちみっともない。かといって、学校名で「皆さん床に座るのはやめましょう」と張り紙を出すわけにはゆかない。そのほうがもっとみっともない。そこで事務長や総務課長が相談して、テーブルと椅子を設置したというわけである。イタリア製のけっこう高額なものである。

AO入学者の存在は初年度の学生間の最大の議論の的であった。

「新設大学」ならともかくとして、伝統ある慶應義塾の入学制度の重要な改革である。

当時早稲田の所沢キャンパスがスポーツ推薦という枠を目一杯に使っていたため、たとえば一期生の西田君のように、横浜緑ヶ丘高校のエースピッチャー、球速145キロというスポーツマンでありながら、成績抜群というすばらしい若者たちが、これといっしょにされてずいぶん誤解を受けた。最近では三期生の高木大成君が西武で活躍しているが、卒業後の二人の進んだ道は異なるものの、二人が共通して語ってくれたのは、「野球に専念すればもっとすばらしい成果を残せたかもしれませんが、ぼくはSFCのきびしい授業を乗り越えたことを誇りに思います」というものだった。

「多彩な入学者選抜方式」というのは、いまでは全国的に常識となっているが、AO入試の波紋はむしろ入学した学生たちの間で大きく広がった。一口にAO入試とはいっても、スポーツの得意な学生から、文科系の一芸・一能の若者までさまざまである。彼らの多くは、私たち教員から見ればそんなことはないのだが、大学入試を経験していないだけに、英語や数学にコンプレックスを持っている。一方、秋学期になると、今度は母国語のように英語を話し、キャンパス内でも英語で談笑しているようなグループが入ってくる。文化も服装や雰囲気も全く違う。

塾内進学者の層も多様だ。塾には成績上位者しか大学に進めないという伝統も、逆に上位者がごっそり他大学に行ってしまうという傾向もない。成績優秀な学生もいれば、受験がないぶんスポーツその他の諸活動にまい進した、AOに負けない若者もいるし、大器晩成型で、高校時代を遊びまくったり、のんびりとすごしたタイプもいる。ここに日本全国から集まったさまざまな一般入試の若者が加わるのであるから、まさに不思議な世界が出来あがる。

むろん日吉・三田・矢上でもこうした多彩な文化が交錯しているのだが、SFCのように閉ざされた空間での濃密なコミュニケーションというものは少ない。気のあった仲間を見つければそれで十分であるが、SFCではそうはいかない。特に初年度の場合、グループをまとめる上級生もなく、やがてはトラブルもおきる。

こんなことを言うとしかられるかもしれないが、初年度にSFCに進学した塾内進学者の多くは、よく言えば「冒険者」、悪く言えばちょっと「ひねた」層ではなかったろうか。

たとえば塾高の場合、文科系の成績優秀者の多くは当然経済学部を志望したろうし、その逆の生徒たちも、三田キャンパスにつながるそれなりの進路選択をしたと思う。何も好き好んで遠方のキャンパスに進学する必要はない。

だが、開校して間もなく私自身が驚いたのは、塾内進学者のひとりひとりが自分なりの思い入れを持ってSFCを選択していたということである。

それは実はSFC開設以前にも少しは実感していたことでもある。塾内進学者が進路先の学部を考えはじめた1989年の冬、まさに完璧な工事現場の中で塾内高校の3年生を対象とした新学部説明会とキャンパスツアーが行われた。といっても、説明会はプレハブの工事用の事務所の二階、キャンパス内は歩けないので、仮設の櫓の上から、まるでサファリパークを一望するかのような状況だった。私が担当した女子高からは20人ほどの生徒たちが参加してくれたろうか。

すべてが終わって見送りに工事事務所の外に出たとき、数人の女子高生に囲まれ、言われたのが「湘南藤沢キャンパスという名称をやめていただけませんか」というものだった。これには驚いた。「慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス」というのは、私たちが思いついた最高のネーミングであり、「これで名前は決まり」と思い込んでいたからである。「SFC」という略称も少しずつ定着しつつあった。

意図がわからず絶句する私に向かって彼女たちが続けたのは、「湘南という言葉に先生たちの日吉・三田に対するコンプレックスを感じます。これだけすばらしい計画なら、私たちはむしろただの藤沢キャンパスで来たいと思います」…まさに「やわらちゃん」に強烈な一本背負いをくらった気持ちであった。

見学ツアーに参加したうちのどの程度がSFCに入学したのかは記憶にないが、それから数ヶ月たった夏休み前のある夜、今夜も夜間残留と決めこんで研究室で仕事をしていると、8時頃にノックの音とともに、この女子高出身グループが7、8人研究室に入ってきた。まさに、娘たちが「今日はお父さんに言いたいことを全部言っちゃおうよ」という雰囲気である。その「言いたいこと」とは「今のSFCには慶應義塾がどこにもありません」というものであった。

「それを君たちにぜひ作ってほしい」と説得して、彼女たちも半分ほど納得して引き上げたが、いつも塾高・志木出身の男子学生から言われていることと重なって、いろいろと考えさせられた。

学生担当や私自身に直接寄せられた批判も数多くあったが、主としてこれはメイルの形で展開された。

小学校から学習塾に通い、一流進学校に入って受験勉強にあけくれ、浪人したりもして、ようやく慶應義塾大学に入学したと思ったら、一芸・一能を理由に高校3年生の夏前に入学が決まってしまった友達が、情報処理やインテンシブのクラスに何人もいる。幼稚舎からのほほんと上にあがってきたような誤解を受ける連中もいる。しかも彼らが「おれAO、塾内進学だから、英語は…」などと、英語が出来ないのをなかば自慢にしていると、これは腹が立つ。自分たちの受験勉強はいったい何だったのかと思いたくもなる。

一方、故郷では見たことがないような異様なスタイルでガムをクチャクチャやりながら、「ヘイ!」などと言っては同じグループと英語で話している連中を見ると、「お前ら日本人だろう、だったら日本語で話せよ」と言いたくもなる。

彼らから私が連日のように訴えられた苦情は、「先生、SFCって、ディズニーランドなのですか」だった。

というわけで、初年度は学生間のトラブルも多く、AO入試賛成・反対のメイルだけでも、プリントアウトされた交信記録は膨大なものである。ところが、開設後一年もたたぬ間に、こうしたディスカッションはすっかり姿を消してしまった。議論自体がばかばかしくなったのか、学生たちが大人になったのか、そのあたりはよくわからないが、イベント企画やサークル運営の中心になっている学生たちに聞くと、「みんなそれぞれ、違ったグループの人間もいいやつだ、と思い始めたからです」とのこと。

何かというと「塾」を振りかざすと思い込んでいた塾高の連中が意外とそうでもない、英語が話せるだけと、多少のコンプレックスとねたみ半分でつきあわなかったクラスメイトが、実はむこうもこちらにコンプレックスを持っているとてもいい友達だとわかった、情報処理やインテンシブの授業中、いつもすみでひとりでいる暗いやつだ、と思いっていたのが、本当は明るくて、とてつもない特技を持っていることを知った…

まあ、人生、人との出会いというのはどこでも同じなのだが、そうした出会いを導く「先輩や伝統」のないキャンパスはとにかく人の結びつきに時間がかかる。

6月

「某日」としたのは、公式行事ではないので、どこをさがしても正確な日付が記録されていないからである。一期生の中心メンバーの記録ではガイダンス直後とあるが、塾高出身者以外の参加メンバーの多くを私がすでに授業などで知っていたということは、もっとあとである可能性が高い。

SFC第一回の入学式で学生たちに約束したように、SFC独自のサークルを作ることについてはこちらもそれなりの準備があったのだが、横並びの1年生だけで、誰かがいつか先頭に立って組織を結成することはむずかしい。塾にはきちんとした体育会があるので、インターハイクラスの学生が行き場がなくて同好の士を集める必要もないし、文系でも、AOで入った学生はそれなりの活動の場を外部に持っている。

そこで行ったのが、正式名称は忘れたが、「サークル結成の(お見合いの)会」である。キャンパス中に大きな掲示を出し、「サークルを作りたい皆さんは、某月某日某時限にそれぞれの案内を持ちよって呼びかけをしましょう。興味のある学生諸君も参加して、自分が入りたいサークルを見つけましょうと呼びかけた。初年度の90年5月中旬だったと記憶するが、当時唯一場所として提供できたオメガ11、21でこのお見合い会は行われた。

この日のことは今でも鮮明に記憶している。始まって30分か1時間たって後ろの方から入っていったのだが、それぞれ独自のプラカードを持って宣伝をしている。アメフトの連中はユニホームに用具をつけてデモンストレーションを行い、サーフィンスタイルも見えるかと思えば、「国際関係研究会」などの名札をテーブルに置いた学生がさびしく来客を待っている…

入学式に始まり、4年間常にSFCのイベントの中心を担ってきた高橋寿佳君の記録によると、当日の参加者は300人、文科系15、体育系20ほどの団体が組織され、同君が卒業する時まで、そのほぼすべての団体が活動を続けていたという。テニスなどのいくつかの球技では、参加希望者が多すぎていくつものサークルにわかれ、今はその数ももっと多くなっていると聞く。もっとも、その後の公認団体申請の企画書や活動報告書を見ると、多くのテニスサークルは夏にはサーフィン、冬にはスキーのサークルに変身している。初年度は仮申請で、2年目にサークル棟への入棟の許可を含めて実績をチェックしたところ、近くの女子大学との合同コンパ(合コン)しかやっていないような例もあり、責任者に猛省をうながしたこともある。

アメリカンフットボールでは、何故か女子学生の入部希望者が初回だけで数十名になり、その多くがマネージャー志望。当時アメリカからSFCに参加してもらったばかりの環境情報学部の富田さんの発案で、女子のタッチフットとかいう別サークルに変身したそうだ。事務室の学生担当の高野君から「タッチフット」と報告を受け、「何だ、それは?」と聞くと、背中にタッチするとタックル成立と同じ扱いになるとのこと。何故か私自身が顧問をすることになったラクロスとあわせ、わけがわからないまま公認の認定をしたが、現在では両サークルとも日本のトップレベルで大活躍しているそうだ。

同時に誕生したアインクライネスは現在まさに日吉・三田のワグネルであり、その他私のような老人にはとうていついていけないようなダンスグループ、スペインやアジアその他を中心とした民族舞踊グループ、最近ではアカペラというのを聞いてとても感動した。その他今となっては数え切れないほどのサークル活動をすべて紹介できないのは申し訳ないが、SFCのこうした学生諸活動が厳しい授業の合間をぬって、また逆に共有する環境を生かしながら展開していることがうれしい。

この項のまとめに

-

私として忘れられない、というより、思い返しても腹が立つ、というよりため息をつくだけの、とんでもないサークルが当時二つあった。某音楽系サークルと、某体育系球技サークルといえば、昔を知るSFC関係者のすべてが理解されることだろう。ひとりひとり首根っこをつかまえて、当時のいたずらを白状させてやりたいところだが、今となってはなつかしいほうが先にたつ。おまけにもう時効だ。

▲はじめての慶早戦体験。

▲はじめての慶早戦体験。

この年の慶早戦は1勝2敗に終わったものの、慶早戦で勝ったほうが優勝ということでおおいに盛り上がった。しかもSFC生にとっては初めての慶早戦である。旧キャンパスでも学生券がなかなか手に入りにくい状況の中でSFCが加わったものだから、SFCへの割り当ては4,50枚程度というような悲劇的な話も聞かれ、学生担当としても頭を悩ませた。幸い福本先生のご尽力や慶早戦支援委員会などの配慮で、これも高橋寿佳君の記録によると600名の参加が可能になったとのことである。

日吉・三田の規定では、平日の慶早戦については、第1時間目だけ授業を行い、2時間目以降は休講となっているが、SFCの1時間目が終わってから神宮球場にかけつけては試合開始ぎりぎりなので、全日休講というルールを作った。(三田祭準備の初日についても同様である)。

SFCの多くの学生の関心は、両校の1年生ピッチャーにあった。早稲田(所沢キャンパス)側には甲子園の優勝投手がおり、塾の星は横浜緑ヶ丘高校からAO入試でSFC入った西田君である。早稲田側は人間科学部のスポーツ推薦、こちらは勉学優先のAOである。

■1期生の慶早戦観戦をめぐるエピソード

この慶早戦で、学生担当の私にとって面白いことが二つあった。

周知のように、慶早戦終了後は塾生が銀座界隈で飲んで騒ぎ、最後は日比谷公園で恒例の噴水騒ぎを演じたりする。そのために学生部担当の教職員は毎回銀座をパトロールし、帝国ホテルの日比谷公園を見下ろせる一室を基地にして、警戒にあたっている。特にこの年は慶早双方の学生の盛り上がりが激しかったために、管轄の築地警察署から「銀座は今では慶應義塾の学生街ではなく、世界の銀座です」というきついお達しがあり、私自身も学生部藤沢支部長として、1年生だけのSFCの学生が何か事をおこさなければよいがとはらはらしていた。

しかし、慶早戦についてだけは、悪いことを教える上級生のいない初年度のSFC生は楽であった。銀座の街を回ると、まだかなり早い時間なのに、興奮と、飲みなれないちょっとばかりの酒で頬を真っ赤にしたSFCグループが次々と駆け寄ってきて、「先生もいっしょに若き血を歌ってください」…肩を組んで何度も若き血を歌ったあと、これからどうするのかと聞くと、皆「帰ります」。SFC周辺の下宿までは2時間、上級生のいない高校4年生にとっては、すでにあまりにも刺激が多すぎる一日だったのである。

帝国ホテルの基地に行く前に日比谷公園に立ち寄ると、ここでもSFC生が次々と出てくる。入って行くのではない。皆噴水にぽちゃんと入って、すぐに出てきたのだという。彼らもまた、もう満足したので帰宅するという。

銀座、日比谷のSFC生が一様に口にしたのは「これでようやく自分が本当に塾生だということを実感できました」…日吉・三田でたくましく育って行く塾生たちを20年近く見つづけてきただけに、彼らのあどけなさがとてもかわいくて、目頭が熱くなった…

もうひとつのエピソードは、慶早戦終了後に学生たちに聞いた話である。攻守交代の合間に、早稲田側の所沢を中心とした応援席から「藤沢の学生はいるか」と声がかかったという。SFCの学生たちはうれしくなって「おう!」と全員立ち上がった。そこにとんだのが「おまえら、専門学校だってなあ」…

今となっては笑い話にすぎないが、当時のSFC生にとってはあまりにきついジョークであったようだ。SFC開設以来まだ2ヶ月がすぎたばかりの頃のことである。ただでさえ工事現場の中のキャンパスで、受けている課目といえば情報処理言語と、秋学期に始まるインテンシブ外国語への導入的な総合講座、あとは今でいうパースペクティブ課目、昔の一般教養課目だけである。中には真剣にSFCへの進路選択に疑問を持って悩んでいる学生もいると聞き、次の週の「言語a」の授業で、このエピソードをねたに説教をした。

まずは「神宮球場で、早稲田の応援席からこんな侮辱を受けたそうだが」と切り出すと、皆うなずいている。そこでSFCでの情報処理言語や外国語インテンシブの位置付けをあらためて説明し、「なぜ所沢キャンパスの連中に向かって、おまえら体育学校だってなあ、と言い返さなかったのか」と言うと、爆笑がおき、気のせいか彼らの表情が晴れ晴れとしていた。

以上、ライバル校の早稲田大学への若干失礼な表現もあるが、私の愛する母校でもあるので、お許しいただけるだろう。

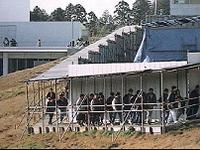

キャンパスの中に工事現場がある、というのはどこでもよくある光景だが、当時のSFCはそんなものではなく、工事現場の間をぬって勉学の環境がある、といった状況だった。何があっても1990年度4月をもって開設せよという文部省からの指令がある以上仕方がない。

どこが完成していて、どこが工事現場だったか、といった説明をしてみてもあまりイメージがわかないだろうから、正面の階段を登るところから初年度へのタイムスリップキャンパスツアーを始めてみよう。

道路の反対側に予定されているゲストハウスもテニスコートも、4期にわけた工事では一番後回しにされているので、工事そのものの形跡もない。そのぶん、「緑地ゾーン」という名称は今以上に性格であるかもしれない。キャンパス中の随所にいたと思われる狸もこのあたりに緊急避難をし、よく刈込方面の周回道路に飛び出しては交通事故にあったと聞く。茅ヶ崎方向から通う同僚は、その狸と同じルートで、今のテニスコートのあたりから茂みの抜けてバスを利用していた。

階段をあがると、今の中庭とメディアセンターにあたる部分は巨大な工事用フェンスでかこまれ、右の本館に行くか、左のオメガ館に行くかの選択しかない。初年度は1年生しかいないので、朝のバスを降りた学生も教員もまずは本館に入る。学生は掲示板を見、教員は郵便物を回収するためである。

そのあと、全員がオメガ館と工事現場の間を通って生協前の中庭に向かう。これしか通路がないからである。午前中は、春学期は情報処理言語の授業、秋学期はインテンシブ外国語しかないので、ほとんど全員の学生がオメガ館の前は素通りだ。通りすぎると、そのまま池に向かって斜面を下る。カフェテリアももちろんなく、工事現場が池のぎりぎりのところまで張り出していた。

オメガ館の終わったあたりから池の斜面を下り、水辺ぎりぎりに生協前のテラスに続く幅1間ほどの板張りの仮設通路が続いていた。そこをまずは小教室・研究棟のあるカッパ、エプシロンのあたりに向かう。これが朝の全学生と教員の唯一の行軍進路である。

本館とオメガ館以外で完成していたのは、カッパ館、エプシロン館、イオタ、オミクロンの後ろの建物、それに生協と、今の食堂部分だけである。食堂といっても、今の学生食堂の南ウイングは仮のメディアセンター、北ウイングにはトレーニング機器が置かれ、体育館の役割を果たしていた。あとは…要するに何もない。食堂は教職員、学生が今の教職員食堂を共有した。

学生のたまりばも生協前のテラスしかなく、そこでキャッチボール、アメフト、ラクロス等の練習をする学生が現れ、学生担当としては日吉・三田同様に「球技禁止」の措置をとることになったが、ほかにする場所がないのだから、あまり強いことは言えない。

午後になると、多くの学生の流れは今度は逆にオメガの方に向かう。今でいうパースペクティブ課目、当時の一般教育課目がすべて午後に設定されていたからだ。授業がひとつ終わるためにそこからの逆流も多くあるが、通路はひとつしかない。一期生はお互いどうしよく知っているというが、1年生しかいない世界で、一日中狭い直線の世界を行ったりきたりして、知り合いにならないほうがおかしい。教員も同じで、私のように大教室の授業を担当していなくても、この通路の往復で何度「こんにちは」、というよりもSFCの初期からの習慣で、午後の3時ごろでも「おはようございます」をくりかえしたことかしれない。

「高校4年生」これが何十年も大きな大学のキャンパスですごした私たちが共通して味わったものであった。高校のハード教育環境というのは、クラスルームと職員室などを廊下で結ぶ直線の世界で、そこで毎日他のクラスの友達や、あまり習ったこともない先生ともすれ違い、何らかのコミュニケーションをとりあう。

最近は少なくなったが、当時毎日のように一期生から耳にした代表的な言葉は「放課後」であった。「先生、お話したいことがあるので、放課後にうかがってもいいですか」、学生どうしでも「放課後にミーティングをやろう」などである。日吉・三田はもちろんとして、幼稚園、小学校から続くどんな良家の子弟をあずかる大学でも耳にしたことがない言葉であった。

こんな高校4年生の子供たちが毎日2時間もかけてSFCに通い、一日中鴨池のほとりの通路をいったりきたりしている。しかも全国から集まった本当にすばらしい若者たちである…これもまた世界各地から集まった優秀な若い先生方の厳しい指導を受けて、グループワークやレポート作成に熱中し、「夜間残留」と称して連日特別教室で勉強している姿を見て、私ひとりぐらい、古きスタイルの学生文化を伝える人間がいてもいいのではないかと思った。

7月

5時限目のオメガ館での私の授業に池の横の仮設通路にひしめきあって向かう学生たちをもうすこし待とうかと考えてオメガ前のテラスで一服していた。

その時ふと思いついたのが「七夕祭」である。最近よく「ミスマッチ」という言葉を耳にするが、私が当時さいしょに思いついたのもこのキーワードだった。ハイテクが進めばあるところでの「文化へのゆり戻し」があるが、当時のSFCはそんなのんびりとした状況にはない。私たち教職員も、キャンパスも走りつづけていれば、それを期待して入学してきた学生たちも頬を真っ赤にして背走してきていた。そんな時代である。恵まれた環境を選択して入ってきた学生ではない。自分たちにもその設計に加わらせてくれ、そんな一期生の若者たちだった。

早速清水総務課長に相談したところ、遠藤地区の地元の方々の協力をとりつけてくれた。SFCの樹木等を担当している慶緑産業が盆踊りの舞台を作ってくれることになり、踊りのグループの方々が盆踊りの指導をしてくれ、伝統の和太鼓の協力も得られた。

まだ今のようにキャンパス内のイベントを企画する学生側の委員会もない当時なので、まずはいつものごとく高橋寿佳君に依頼し、企画委員会のようなものを組織してもらった。本人に言わせると、依頼というよりは命令に近かったそうである。何しろ七夕までには2、3週間の時間しかないので、さっそく地元の方々においでいただき、学生たちを含めて、企画の会議を開いたりした。

第1回の七夕祭は7月6日(金)夕刻と決まった。それ以来、毎年7月の第一金曜日に行うのが伝統となった。

七夕祭の一週間ほど前だったろうか、「七夕祭当日は浴衣や法被で授業に出席してもかまいません」という掲示を出した。これもまた、二年目からは、わざわざ掲示を出す必要がないSFC特有の伝統となった。

初年度は中庭が使えないので、正面の階段下にやぐらを組んで盆踊りを行った。まだ学生団体の出店はなく、食堂と生協、それに地元のボランティア団体のあけぼの会が採算を無視して食事や飲み物を販売してくれた。花火は生協の提供と記憶する。

この第1回七夕祭は小規模ではあったが、今の学生イベントの原点になった。その第一の理由は、SFCのイベントは教職員と学生が一体となって行うということ、第二は環境を配慮したイベントにしよう、ということである。前者については、他キャンパス、他大学では学校主催の行事と学生主催の行事が明瞭にわかれているが、SFCでは、ガイダンスのようなものでさえ、学生と教職員が一緒になって企画、実行している。

後者は、我々教職員よりはむしろ学生側の提案であった。イベントにつきもののゴミの散乱を阻止しようと、学生たちが協力しあい、ゴミ箱ではなく「資源回収箱」という考え方が芽生えたのもこの時からである。祭が終わったあとで、企画委員の呼びかけに応じた一般学生までもが本館前の植え込みの中までチェックしていた光景が今でも目に焼き付いている。

何が何だかわからないまま終了した春学期だった。何もかも新しいことばかりだった。

【セメスター制度】

欧米に留学した経験を持つ教員はだれでもセメスター制度になれているが、それは学生の立場によるもので、日本の学生を対象にこの制度による授業を行った経験がある教員はほとんど皆無であった。夏休みに入って一息つき、たまった原稿などを執筆し、そろそろ秋学期の授業の準備でも、と思うころには授業シラバス提出の締め切りになっていて、いやおうなしに大学の現実に引き戻される。学生関係の委員などをやっていると、9月に入ればすぐにその準備作業に入らなければならない。

たしかに教職員側の負担は大きいが、学生の教育のためには、この学期制は正しい選択だった。90分の授業を13,4回というのは、本格的なセミナーなどでも十分すぎるまとまりである。

【授業シラバス】

「シラバス」という言葉を私は知らなかった。一学期間の毎回の授業内容を事前に学生に文書の形で提示するものだが、この「毎回の」というところが難しい。従来の授業であれば、一年間に教えることの総体は把握していても、話の途中で授業終了のチャイムが鳴れば「続きは次回」となり、1月の最期の授業で消化したところまでが試験範囲である。

たしかに夏休みに秋学期の講義計画をたてている最中に、翌年の1月の十何回目かの授業で話す内容を決めるのはたいへんな作業ではある。授業というのは、実際の進行具合にそって流動的に組み立てて行くものだとの意見もある。だが、全教員が総合的に教育プログラムを作りあげるという考え方のもとでは、学生だけでなく、教員どうしもお互いにその年の他の同僚の授業内容を把握しておく必要がある。

秋学期

夢のようにすぎた初年度春学期もようやく終わり、夏休みに入ったが多くの教員の心の中にあったのは、SFCはこれから始まるという感触ではなかったろうか。1学期間学生と格闘をし、教員になって初めての「授業評価」をわたされ、内心複雑な思いで秋学期の講義準備を進めていた。

外国語担当教員にとっては、むろん初めて体験する「インテンシブ授業」が待っている。

SFCには一般入試や、4月入学のAO入試の中にもいわゆる海外帰国子女が多いが、海外から帰国したての数十名の9月入学生を迎えて、またSFCにあらたな異文化が加わったことを実感した。

SFCに体育祭なるものがあったことを記憶する人は少ない。今となってはまさに幻のイベントである。

翌年秋の体育館完成に先駆けて、とりあえずグラウンドが使える状態になった。「とりあえず使えるようになった」というのは微妙な表現である。というのは、それ以後もグラウンドの環境にさしたる変化はないからである。

「グラウンド」という言葉でだれでもが連想するのは日吉のそれである。茶色のアンツーカーのトラックに囲まれた芝生のフィールドがあり、斜面には観覧席…できれば夜間照明も…

ところがQ&Aで述べるような事情で、あそこは水が干上がった池だというのが施設上の設計理念である。池の底にはアンツーカーも芝生も不用である。水はけを考えてのことか、すべて砂地なので、ラグビーやアメフトなどのサークルの怪我を心配したが、基本的な日常練習はSFCでやり、試合などは秋葉台のグラウンドを使っていた。

体育祭は体育の日の10月10日を選んで行われた。休日のため、参加者は一割強の150人ほどで、教員はほとんどいなかったが、SFCにはじめて開かれた広大な空間ができた喜びからか、学生たちは水を得た魚のようにグラウンドいっぱいを走り回っていた。

体育祭とはいっても、玉入れに一喜一憂するまさに小学校なみのものだ。「三輪車競争」まであった。周回道路がほぼ完成していたので、学生たちは自転車レースをやりたいと言う。こればかりは危険が多いので私は反対した。体力をもてあましたあの若い連中が本気になって周回道路を疾走したひには何がおきるかわからない。そうしたら、突然に今度は三輪車となった。かも池に大きな板を並べて、手こぎのカヌー競争というのも真剣に検討したが、結局は三輪車におちついた。今は大きく巣立っていったSFCの一期生たちも、当時は本当に子供だったのである。

当時まだ20代だった助手の楠本さん(現環境情報学部助教授)につられて、まだ40をすぎたばかりの私も400メートルリレーに出場したが、30メートルも走ったところで後悔しはじめた。「これでも高校時代は中距離の選手だったんだぞ」いばって走りだしたものだが、100メートルがこんなに長い距離だと初めて知った。

スポーツには自信があるSFC生が数多く参加した第1回体育祭だったが、この日の一番のヒーローは、誰もが認めるごとく、この祭を長期間にわたって企画した実行委員長の小林正忠君であった。

▲体育祭全景。

▲体育祭全景。

最後に挨拶に立った小林正忠君は涙をこらえて何度も言葉につまった。だが、その気持ちは参加者の全員が共有していた。皆も同じことを考えていた。目の前の体育館も、サークル棟も、中央の大学ゾーンも、グラウンドから見える限りすべて工事現場である。でも、そこで自分たちの手で何かを作り上げた、そんな喜びがあったのだと思う。

「幻のイベント」と書いたが、SFCの本格的な体育祭はこれが最初で最後である。2年目には「メビウス祭」と称して、周回道路を利用したスポーツ行事が行われたが、それを最後に何故か「体育祭」なるものは消滅してしまった。

SFC祭の企画はすでに初年度春学期から始まっていたが、これについては全塾をめぐる次のような問題があり、実現までには時間がかかった。

①「学生祭」については全塾をあげての「三田祭」があり、日吉でもその前夜祭が行われているだけである。

②遠隔地のキャンパスということで独自の学園祭を認めるとしても、三田祭と競合する時期に挙行するのには問題がある。

③全協との問題

学園祭の開催そのものについては、キャンパスの環境や、地元との共催などの点から理解していただいた。

全協との問題というのは、数十年前から慣習の「自治会費」の還元のことである。1960年代後半から1970年代にかけての、大学紛争の結果、慶應義塾の自治会は自主解散をしたが、塾側としては、母体を失った自治会にかわり、継続して徴収せざるを得ないのが「自治会費」である。ひとりあたり年間750円の小額だが、塾生全体としてはかなりの金額である。

そこで、集まった金額を塾内の公認団体に公平に配分する役割を担ったのが全塾協議会、つまり全協である。その配分その他をめぐって当時すでに問題が顕在化しつつあったが湘南藤沢キャンパスの設立と同時に一期にそれが噴出した。SFCの学生もこの自治会費を支払っているにもかかわらず、一円たりとも還元されていなかったからである。

これについては塾の学生部、そして何より栗林学生部長に配慮をいただき、度重なる会議や、泊り込みの合宿まで行った。自治会が解散して久しい段階とはいえ、学生の自治活動を重視する塾としての基本理念から、指導はしても圧力はかけない、このあたりに栗林学生部長も私も一番苦心したところである。SFC学生代表としては高橋寿佳君が当時まだ1年生にもかかわらず、三田におもむいては、全協の上級生たちとの交渉にあたった。

学生たちの希望は、できれば初年度に、遅くとも2年目にはSFC祭をやりたいということだったが、このような事情で、第1回SFC祭(秋祭)は3年目の1992年に初めて実現のはこびとなった。

追加の余談だが、欧米からの帰国子女の場合、寒い冬の期間のイベントの記憶が多い。体育祭が終わるや、今度はクリスマス、ハローウィン等のイベント企画の申し込みが次々と寄せられたが、これについては、各グループごとに事務室に企画書を提出し、食堂等の施設と交渉してやってもらうよう指示した。学校としてはそこまではできないし、調子にのってつきあうと、正月から餅つき、凧上げ大会、はてにはカーニバル、までやらされそうな盛り上がりの雰囲気であった。

SFCの諸問題

SFC開設当初、われわれが強調しつつ、しかも一番とまどったのはこの「24時間キャンパス」という標語だった。

「24時間キャンパス」というのはSFCの最大のキャッチフレーズのひとつであったが、それは単純に言えば世界の「時差」の問題でしかない。日常的に24時間活動をしつづける人間はいないし、たとえこちらがそれに対応できる環境にあったとしても、今度は,コミュニケーションをとる相手が迷惑する。このことは国際電話をめぐる時差の問題ですぐにわかる。朝の9時にフランスに電話したり、夜中の3時にスペインからの情報に対応したりするのが24時間キャンパスの意味ではない。

インターネットが普及した現在ではだれもが理解していることだが、当時はそうではなかった。高校を卒業したての若い元気な学生たちが考えた24時間キャンパスというのは、キャンパス中の全施設がが24時間稼動し、SFC中の研究室に終夜明かりがともっているといったものだった。

人間はだれでも日に数時間は寝る。普通の人間は自宅に帰り、寝る前に風呂に入ったり、夜食を食べたり、自宅通学であれば家族とひとときの間でも会話をかわし、たとえ3時間の眠りであっても、翌朝はそれなりの手続きをへて仕事や勉学への環境に向かう。

当時、一部というかかなりの学生が誤解したのは、「24時間キャンパスというのは、24時間物理的にそこに存在する」というものではなかったろうか。幸い慶應義塾の学生はそのあたりのけじめはきちんとしているので、深夜まで特別教室でレポートの作成や、講義でのプリゼンテーションの準備をし、気がつくと最終バスの時間。これに乗っても自宅への最終電車にはぎりぎり。さらに、次の朝は1時間目からインテンシブの外国語…当時の私も週に1,2度ほどは個人研究室のソファーベッドに寝泊りしていたので、こうした学生たちの気持ちもよくわかる。

また、これは声を大にして言いたいが、「大学は勉強するところだ」というあたりまえのことをあらためて実践したのはSFCである。事務室の学生担当の若い職員からよく報告を受けたのだが、女子学生の親から電話があり、「うちの娘は毎日帰宅が夜中で、本人が言うには9時10時すぎまで友達とグループワークの準備をしているとのこと。私も慶應義塾出身だが、学生がキャンパス内で9時、10時まで勉強しているなどありえない。うそをついているに決まっているので、学校側できちんとした指導をしてほしい」

これをお読みのSFCの学生諸君にも同様の体験のある方がけっこういるだろう。夜中に子供から電話を受け、「あ、ママ。明日のグループワークのプリゼンの準備をしているんだけど、メディアが閉まっちゃって、これから皆で○○で、××しようということになって、また夜間残留なの」 - こんな言葉のわからない電話に冷静に対応できる母親は少ないだろう。

日吉・三田の友達に通用しないSFC用語というのが数多くあるが、その代表がこの「夜間残留」なる言葉である。

初年度から学生とバトルを繰り返してきた私にはごく日常的な用語に思えていたが、あらためてホームページの形でこの四文字を見つめると、何とも不思議な言葉である。誰が最初に使った言葉かの記憶もない。ひょっとすると私かもしれない。要するに、通常の大学業務がすべて終わり、教職員の最後の一団が帰ろうとする時にまだある部屋に明かりがともり、心配になって「君たちまだ帰らないの」と質問し、「2時頃に父が車で迎えに来てくれる予定です」とか、「朝までここでレポートを書くつもりです」といった連中が夜間残留のはしりである。

初年度は特に教員も少なく、学生が自由に使える共同研究室などが多かったせいか(しかも全員高校4年生)、空き部屋を学生が勝手に使うなどのケースも多かった。もちろん塾生なので、自分たちが選択したSFCに対する思い入れなどから生まれた諸種のグループなのだが、疲れきって研究室で寝付いたとたん、湘南コミュニティーの警備の方から、○○館○○室で女子学生がひとりで寝ていますがどうしましょう等の連絡が入り、本人を起こして親に迎えにこさせたり、半ば意識不明の男子学生の場合には私のソファーベッドに寝かせて関係者と連絡をとったり…こんなのは一度や二度ではない。「上級生がいない。いるのはお父さんの世代だけ」、こんな気持ちを味わったのも、まさにこの頃だった。

夜中に車で夜食とビールの買出しに出かけ、特別教室をカラオケルームにしたとんでもないサークルとか、まあ、数え上げたらこれだけでひとつのホームページができそうなありとあらゆる出来事があったが、みんなに「SFCが楽しい」 という共通項があったので、学校側も暖かく対応し、私も片目をつぶった。

「物理的な24時間キャンパス」もしょうがないかとも思った。

この頃に初期のメイルの不正使用をめぐる事件もいくつかあったが、それについては今回は述べたくない。本文をお読みの塾生諸君であれば、それがどんなものであるか、どうしてそのようなことをしてはいけないのか、などをきちんと理解していると思うからだ。

先頭を走る人間は、予想もしなかったものにぶつかる。あとから来たものはその備えがある。SFCの10年の体験もそんなものだった。

度重なるトラブルで、当時の学生の意見も二つに割れた。

その1-一部の不見識な学生が特別教室を不正使用しているだけなので、24時間態勢は続行すべし。

その2-特別教室の使用ルールを守らない学生が一部にいるので、学校の手で管理、ならびに夜間の使用を禁止してほしい。

こうした意見をもとに、学生の間で、「24時間問題検討委員会」なるものが生まれ、Ωの教室で何回も活発な討論会が行われた。委員長のK君ともとことん議論したものだった。

この会には私も毎回出席し、ただ発言はしないで、塾生諸君が自分たちで自分たちのルールを作ってもらいたいと見守っていたのですが、それは1年生だけの新設キャンパスではむずかしい課題だった。

ある日のSFCの重要な会議。

結局この問題は私たち教員側の手に戻され、委員会で決定されることとなった、私は今でも高橋潤二郎先生(現常任理事・当時環境情報学部長補佐)の発言がすべての決着になったと思っている。先生のひとことは単純明快だった。「今はいろいろおきるだろうが、そのうちに学生が自分たちのルールを作ってゆく。それまで待とう…」。

それからほぼ10年、高橋先生の予測されたモラルは,確実にSFCに根付いていると思う。若い皆さんにぜひお願いしたいのは、塾とSFCのこうしたひとつひとつの伝統を、たとえそれが小さなものであっても受け継ぎ、後輩に伝えていってほしいということである。

これはSFCだけではなく、1990年当時全国の大学で問題とされたことである。新聞等のマスメディアでも再三にわたってとりあげられた。今の少子化問題とは逆に、おりしも戦後の第二次ベビーブーム世代が大学に入学し始めた時であり、入学試験の競争も激しく、SFCのいわゆる偏差値も、2年目、3年目には某予備校の資料によると70を越えるという状況にあった。こうした問題もからんでのさまざまな社会現象も関係していたのかもしれないが、そこにいかにもSFCらしい状況が関係していたのも面白いことだった。

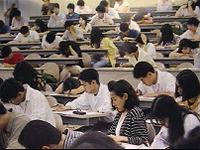

「学生たちの私語が多い」、こんなことを頻繁に耳にするようになったのは、キャンパスが始まってすぐのことである。学生の私語というのは、それをやめさせるのが上手な教員とそうではない教員とがいる。教育経験が長ければ、その対策も心得ている。だが、その教育経験ではずいぶん長いはずの私でも、ちょっと多すぎるなと実感した。私語をやめさせるのに、これまでの経験の倍以上の時間がかかるし、ほっておくとまた始まったりする。

そこである日の「言語」の授業で、「今日は授業はやらない。SFCの私語の問題について徹底的に討論しよう」と提案した。小林栄三郎先生や、井上輝夫さん、孫福事務長なども参加してくれた。「言語」の授業なので、これも重要なテーマになるし、受講生もΩ11が一杯になる数なので、1年生全体への影響もあろうと考えたからだ。

学生たちも真剣に討論に応じてくれ、反省をこめながらも、率直な意見を伝えてくれた。その中から「いかにもSFCらしい」という当時の私語の理由を2,3紹介してみたい。

工事現場だらけで、まわりに喫茶店もなく、授業をさぼってもいる場所がなく、結局友達といっしょに講義に出てしまう。

コメント;たしかにSFCの大教室での講義課目への出席率は他のキャンパスと比較して、非常に高い。

一期生だけが狭い空間で毎日いっしょに生活しているので、知り合いも多く、ついおしゃべりになってしまう。昼休みの時間もないので、オメガの講義室がコミュニケーションの場と化してしまう。

大学の授業は講義ノートを読み上げるだけだと聞いていたが、先生方が面白い話をしてくれたり、SFC設立の裏話を語ってくれたり、興味ある教材を提示してくれたりするので、ついそのまま、それをめぐってまわりの友達との会話の世界に入ってしまう。

「授業以外に行く場所がない」というのは、今もさほどはかわっていないかもしれないが、当時としてはまさに信実であった。学生食堂はなく、池のほとりはまだ黒土だらけの湿地帯、あとはフェンスで覆われた工事現場…普通の大学での、出席をとらない大教室の講義は、受講者数の数分の1程度の講義室で十分というのが常識だったが、SFCでは若干定員オーバーで出発したのにもかかわらず、教室内の階段に座る学生や、立ち見の学生がでたりして、あわてて今もあるアームチェアを運び込んだものである。

「面白い話」というのは、ふたつのタイプにわかれるだろう。

SFCでは大学外の第一線で活躍されている研究者・芸術家や、企業等での経験をつまれた著名な方々を教授陣として迎えたが、そこで展開される話はこれまで一般的だった「高校・大学」の教育の場でのそれとはずいぶん異なっていた。そこで展開されるプリゼンテーションなるものも、普通の大学1年生に提示されるものとは当然違う。

いわゆる「専門課程」も大学院もない頃、先生方はこれまでの国際レベルでの研究成果を1年生の学生たちに示し、学生たちもそれには感動したものの、まだ内容的についてゆくだけの学力はなく、その周辺をめぐってのおしゃべりに入ってしまったということか。

一方、特に日吉・三田からSFCに移籍した私たちの場合、どうしてもSFC設立についての思い入れが多く、「日吉・三田・矢上等では従来…だったが、SFCでは…」という、早く言えば「自慢話」がいくつもあったのも事実であろう。

かつて所属した学部や、そこでの同僚たちにはずいぶん失礼な発言もあったかと思うが、心の中に不安をかかえつつ、藤沢の新キャンパスに通う若者たちにこうしたメッセージを送る必要があったし、私たち自身、旧キャンパスを離れて藤沢に移る以上、それなりの思い入れもあった。

初年度から数年はこうした雑談が学生たちのSFCでの勉学に対するもモティベーションを鼓舞する要素となったものだが、逆に、盛り上がった数百名の学生を冷静に授業に集中させるのにもそれなりの時間がかかった。

1991年

体育館とシータ館を残して、授業に関係する諸施設はすべて完成し、第二期生を向かえることになった。中庭も十分に使える。

カフェテリアの前にビールケースを並べ、その上に板を張って仮設の壇上とし、そこでさまざまな歓迎行事が行われた。くすだまは昨年と同じものを用いたので、まだ「ようこそ遠藤へ」となっていたと記憶する。

まだ日吉・三田の協力をあおがなくてはならなかったが、自前の応援指導部員やチアーガールだって何人かはいる。初年度は興奮と不安で、瞬く間に終わった歓迎会だったが、二年目はさすがに若き血のセレモニーが涙でかすんだ。一年間なんとか乗りきった、こんな思いが加藤・相磯両学部長の胸にもあったことと思う。

二年目からはむろん、ガイダンス期間中にサークルの勧誘活動も活発に行われた。長年見なれた新学期の日吉キャンパスと似た光景だったが、違うのは、サークルごとの勧誘が教室内で整然と行われていること、指定された掲示コーナー以外への張り紙が全くないこと、そして何よりも、配布したチラシが一枚たりとも地面に散乱していないことであった。上級生とはいえ、まだ二年生の実行委員会メンバーが、古紙回収のダンボール箱を用意して、新入生たちを指導していたからである。

秋からは体育館とともに念願のクラブ棟が使えるめどがつき、その運営や入居のルールを自主的に考えるための準備委員会が結成された。大学紛争最中に青春時代をすごした私たちの世代は、基本的に管理を学生団体にゆだねる会館の運営はいかに頭の痛い問題であるかを知り尽くしている。

その後委員長になった杉原章郎君を中心とした運営委員会メンバーとは頻繁に非公式な話し合いを続けたが、驚かされたのは、彼らには私の世代の危惧は無用であるということだった。

学生団体の部室同様、われわれ教員の共同研究室もまた「既得権」というものに守られて、いったん確保すると永久に住みついてしまう。SFCではそれをやめようということで、共同研究室はプロジェクト単位の申請とし、それが終了しだい、新しいプロジェクトに部屋をひきわたすという方式をとった。従って、共同研究室の使用申請は今でも毎年更新を含めて審査がおこなわれている。

学生たちもまた、同じルールをクラブ棟についても適用したいと言う。一学期ごとに活動実績報告とあらたな申請を出させ、何の活動もしてこなかったサークルには部屋をあけわたしてもらう、というのである。さらに、年に数回使用するだけの団体用に、共同で使える自由な空間もいくつか確保したいという。

あらためて申し上げるが、これはスチューデントライフ委員長としての私の指導でも圧力でもなく、彼ら自身が討論のうえに考え出したことである。

今はそうではないようだが、鍵も個別の団体にはわたさないというルールを作り、毎回クラウン(クラブ棟運営委員会)の事務室で借り出して、開錠、施錠のたびに返却する形をとった。問題はその鍵の管理にあたるスタッフの確保で、有償・無償のいろいろなケースを含めて検討したが、ここから先は私が口をはさむことではなく、ただ、端末が一台あれば無償でも空き時間に管理人をしてくれる学生がいるのではないかと、その手配をしただけである。

▼NEXT

■クラブ棟余談

クラブ棟は1991年9月下旬に完成した。出来あがるとすぐに見にいったが、その印象はすこぶる悪い。内部はすべて生コンクリートの打ちっぱなしで、殺伐としている。「このまま窓に格子を入れたら…」などという悪い冗談もとぶほどで、両学部合同運営委員会で報告したところ、即座に見学、ということになった。先頭に立たれた高橋潤二郎学部長補佐がひとこと、「これは未来からの留学生のいるところではない」。新たな予算をつけて、ただし内装の仕方については各入居サークルにまかせることとした。壁紙を貼るもよし、棚を設置するもよし、ということである。

もうひとつ、ヘビースモーカーの私自身が懸念したのは喫煙の問題である。火事は論外のこととして、上下関係のある大学のサークルで、下級生のノンスモーカーは文句は言えない。そこで、これだけはちょっと口出しをして、クラブ棟内は禁煙とし、そのかわりに外の各所に灰皿を置いてもらうようにした。

先日、学生部の責任者をはなれて数年ぶりにクラブ棟に立ち寄ったところ、外の灰皿はひとつもなく、鍵もみな自分の鍵束のものであけていた。これもやはり時の流れか…

二期生にとっては高い学費を納入した大学が提供する当然の環境であろうが、一期生にしてみれば、これまであった工事現場のバリアがいっぺんに消滅し、まるで水槽から池に放たれた魚のような気分だったに違いない。初めて開放された中庭で七夕祭もいやおうなしに盛り上がった。祭というのは、工事現場の下の道路でやるよりは、やはり山の上の開かれた空間で思いっきりはしゃぐほうが楽しい。

第2回目までの花火は、一期生がラウンジの上で既製品の花火をあげた。打揚花火がようやく可能になったのは3回目からである。打ち上げ場所は階段の正面のテニスコートの工事現場。4回目は雨で中止だったが、その後5回目からは中高グラウンドであげることになった。

3回目においては、ニ期生の田代光輝くんらが花火企画を任され、わざわざ浅草の花火屋で免許を取得した。花火師の免許とるまで、花火屋や消防署と人間関係つくることに労した彼らの苦労は計りしれない。

生協では七夕用の浴衣の販売を始め、七夕祭企画委員たちでそろいの法被を作ったのもこの年だと記憶する(あるいは翌年だったか…)。私も当日はこの法被をはおって「言語」の授業を行った。

開設2年目に入り、外部に開かれたさまざまな企画がスタートした。SFCフォーラムは6月15日に67名の会員の参加を得て発会式を行い、7月12日にはパレスホテルで第1回の定例昼食会が開かれた。地域社会とのつながりをコンセプトとした市民講座が開催されるようになったのもこの頃である。まだ「水平飛行」までは行かないものの、ようやく外に目を向け、発信する段階にきたということか。

SFC訪問客の数もうなぎ上りで、公式な訪問者の数だけで年間4000人を超えた。このほかに、個別の研究室で対処した学会の仲間などの非公式なキャンパス、授業見学なども多く、あわせればたいへんな数になったろう。情報処理言語、インテンシブ外国語の授業見学希望は特に多く、授業中に突然に教室の扉が開いて、訪問客が入ってくるなど珍しいことではなかった。あるとき学生たちに「邪魔して悪かったね」とあやまると、「もうなれました。要するに私たちパンダなんですね」と笑っていた。

地元に開かれた文化的行事として、夏休み最後の4日間にわたって湘南国際映画祭「カンヌ監督週間」が開催され、ハンガリー、ユーゴ、ギリシア、カナダ、メキシコ、イタリア、チュニジアの計8本の映画が上映された。カンヌ側からも監督や事務局がSFCを訪れ、参加者の大半は地元の方々であった。当時の井上輝夫氏の報告文によると、直前になって字幕がないことがわかり、急遽簡易通訳装置を購入し、スクリプトやビデオをもとに日本語解説と通訳を行ったそうだ。

1992年春

このあたりで、SFCの学生生活もようやく落ち着きを見せ始めたという感じがする。92年春学期からは研究会も始まり、一期生も大人の雰囲気を身につけはじめていた。同時に、何故か一期生同様にやたらに元気がいい三期生も入学してきた。

【初期SFCの世代論】

千人近くの学生を同一レベルで論じることはできないのだが、多くの教職員の感触として、二期生は一期、三期と比較して全体的に静かで、沈着・冷静だったという意見をよく耳にする。家族でもよく「隔世遺伝」というが、二年生になり、後輩が入学してきて、やりたいほうだいをやっていた一期生のもとで育った学生たちと、その一期生が少しは落ち着いて専門課程の授業や研究会に集中するようになった3年目に入学してきた学生との違いか…

学生担当だけでなく、研究室でも同じ感触で見てきたことだが、二期生は、やんちゃぼうずの兄貴や姉貴をけっこうたてながら、自分は自分でマイウエイという感じだった。これが三期生となると、兄貴・姉貴の言うことにもろに反論する。反論するだけでなく、自分たちの計画をどんどん進めてしまう。兄貴のほうも少しは大人になり、頭の半分は研究会や就職のほうにシフトしているので「すきにやれ」といった具合になる。

SFC三期生の入学で、キャンパスがますます活発になってきたと思ったら、同時に中。高等部の子供たちが入ってきて、キャンパス中がとたんににぎやかになった。

インテンシブ外国語の1時間目を担当する非常勤講師の中には、授業準備のためや、混雑する9時代のバスをさけて、8時すぎのバスを利用される方も多いが、いつもは閑散として静かだった車内が、この日を境に制服姿の子供たちですし詰めになり、まさに雀のお宿のごときピーチクパーチク…ずいぶんと驚かれたようだ。

驚いたのは、塾に務めて数十年になる私たちとて同様である。父母参加の企画があるたびに、キャンパス中で正装した若いお母さんたちのグループを見かけ、昼食時に教職員食堂に行くと、これもまた子供たちに以上ににぎやかなこと。自分の歳を実感してしまう。

11月

秋祭の開催は学生たちにとって念願のものであったが、それまでにクリアーしなければいけない問題が数多くあり、思ったよりも時間がかかった。

秋祭の開催は学生たちにとって念願のものであったが、それまでにクリアーしなければいけない問題が数多くあり、思ったよりも時間がかかった。

学園祭というと、とかくヤキソバやたこやきを売ってサークルの資金集めをするというイメージが強い。SFCに日吉・三田のミニ版を作っても意味がないということで、まずひとつにはコンセプトを作るのに時間を必要とした。加えて、秋祭を企画するサークルや研究会等と、それらを統合する組織がきちんと出来あがっていないと、このような企画の実現はむずかしい。

3年目に入ると一期生も3年生になり、研究会も始まり、ようやくいわゆる「おとなの大学祭」を開くことが可能となった。

あわせて、地元藤沢市の側でも藤沢青年会議所を中心とした市民大学祭の企画があり、合同で企画しようという話になった。

井関利明教授(当時総合政策学部長補佐)に委員長をお引き受けいただき、地元の協力などもえて、両者合同のイベントが実現した。おりしも昭和末期のバブル経済が崩壊した頃で、財政的にはあまり外部からの援助も期待できない状態だったが、イベント企画の学生たちが積極的に走り回って、今の秋祭の基礎を作り上げた。

各種イベントの場所や時間の設定、模擬店の配置など、とかく学生間のトラブルの原因となる問題が学園祭にはつきものだが、七夕祭、クラブハウス棟運営などのノーハウから、実行委員たちはたくみに問題を解決していったし、参加諸団体も、皆で決めたルールに従って整然と行動してくれた。

実行委員長を務めた、当時総合政策2年の本城慎之介君を中心に、すでに5月の段階で「学園祭を考える会」が開催され、その後半年にわたる地元代表・教職員・学生がいっしょになった討論、綿密な打ち合わせのもとに実現した企画であった。

「やきそば、たこ焼き」という旧来の学園祭のイメージをうちやぶるべく、学生側も研究会やサークル単位でさまざまな斬新な企画を練ったし、市民大学祭の一環として、金安岩男氏のコーディネートのもとで「地球環境シンポジウム」が開催され、時を同じくして伊藤陽一氏他が担当する「日本マスコミュニケーション学会」が240名の参加者を集めて行われたのも特筆すべきことである。

初年度は第一回ということで、三田祭直前に挙行されたが、このあたりの事情は三田側にも十分理解していただいた。

大学のキャンパス開設史に、近くのスパゲッティ-ハウスの開店を記載するなど、本来はありえないことだが、SFCの学生にとっては、教職員・来客用のゲストハウスが完成したよりもはるかに大きな出来事であった。若干遠いが、歩いてゆける距離のところに、学生食堂ではない「レストラン・カフェー」ができたのである。

健康と文化の森と一体となった環境整備地区の中にあり、店と市と大学がいっしょになって設計の姿を検討したのが今のログインである。ちなみに、キャンパスに向かってタロー坂右手高台のしゃれた住宅も、SFCの景観を配慮して特別に設計に工夫をいただいたものである。

丸太小屋をイメージしたログインの扉を開けると、すぐに目につくのが「ログイン」なる名称の由来を説明した、SFC寄贈の文書である。当時まだ研究会は5時間目と決まっており、みんなでここでお茶とケーキで研究会をやり、最後はビールでも飲んで、近くのバス停から帰宅、というのがSFC側のイメージであったが、それがどう実現されたかは知らない。

数日前、このホームページ用の写真撮影をかねてうかがったところ、奥さんいわく、「間もなく閉店なんですよ」。SFC発行の額縁入りの由来書の下に、「長らくお世話になりましたが…」の紙が貼ってあった。ログアウト…である。あとは、丼物を中心とした店が入るという。

▲もうじき閉店(ログアウト)です。と店の』奥さん。

ついでに、反対側の南門右手の、SFC第1号のコンビニであるスリーエフ遠藤店に寄ってみたところ、店長の奥さんが奥で詳しく記録をしらべてきてくれて、こちらは1994年2月の開店だそうだ。そういえば、一期生の何人かが、「卒業するころになってコンビニができるなんて…」と怒っていたのを思い出す。

1993年4月

第一期生が就職活動に入り、二期生がキャンパスの中心に、三期生がSFCにもすっかりなれてそれぞれの活動を独自に始めたこの年が、飛行機にたとえれば湘南藤沢キャンパスもようやく水平飛行に入ったという時期と言えるだろうか。

就任予定の教員もほぼ全員がそろい、就職担当のCDP委員会と、大学院設立準備の委員会がフル回転していた。

7月

SFCの諸イベントは常に快晴にめぐまれていたが、一期生にとっての最後の七夕祭は豪雨にみまわれた。しかし、なまじの小雨よりはこのほうがすっきりして気持ちがよかった。SFCでの4年間のスチューデントライフをともにすごしてきた学生たちをさそって、「おい、踊ろう」と声をかけ、ずぶぬれになって舞台を回った。

学生団体世相

一期生が在学中に結成した、今となっては幻のサークルである。イベント企画でも、サークルでも、要するにSFCの学生企画の中心になって活動するメンバーが集まり、ただ飲んで情報交換やらコミュニケーションを行うというだけの、何の生産性もない組織で、顧問はいつのまにか私にされていた。一期生の卒業とともに消滅したと聞く。「ああ…」とつけたのは、「あいうえお」順であろうと、ABC順であろうと、必ずサークルリストの先頭に来るからだそうである。

「生産性がない」と記したが、要するに、やるのは飲み会だけである。集団を指導する立場の学生たちのせいか、やたらに体と声の大きい連中が多かあった。湘南台駅前の陣八の奥に俗にいうVIPルームがある。名前だけはかっこうがいいが、防音装置がしてあり、うるさい学生集団はここに収容するという隔離施設である。店に交渉して、運搬から方付けまですべて自分たちがやるという条件で、2000円で飲み放題にしてもらっていたというからめちゃくちゃな話しでもある。当時「一気飲み」が問題になりつつあり、アドグルや研究会ではきびしく指導していたが、この連中だけは私をもってしても押さえることはできなかった。というか、私もいっしょになってやってしまった…

と書くと、まるで無法集団のように聞こえるが、皆に共通していたのは、SFCをこれまでの大学とは全く違ったものにしたいという気持ちであった。それだけ彼らは新キャンパスの立ち上げに燃え、後輩を育てて巣立っていった。

ここに集った若者たちがSFCに残していったものははかりしれない。彼らとは今でもいろいろな場で会うことがあるが、皆立派なSFCのOBとして社会で活躍している。

開設4年目の完成年度を迎え、AO入試学生を中心とした体育会学生の活躍も顕著になってきた。当時の佐々木三男氏の文によると、「ようやく慶應の仲間入りができたように感じます」とあるが、まさにその通りである。

福本氏の剣道、佐々木氏のバスケットボールはむしろSFCが本拠地のようなものであるが、それ以外にの部門でもSFC生の活躍はめざましかった。特にテニスについては、再び佐々木氏の言葉を借りれば、「陸の王者慶應」の復活であったようだ。男子の藤井慶三君(総4年)、日置映正君(総3年)の活躍もさることながら、アメリカ育ちでアガシのコーチに指導を受けた柴田薫君(総2年)、優秀な母親の教育を受けて育った宮内美紀君(総2年)は、その後卒業するまで慶應義塾女子テニスの黄金時代を作り上げた。ちなみに、現在西武球団で活躍する高木大成君も彼女たちと同じ三期生で、野球部のホープとして活躍を始めていた。

佐々木氏は、これらの学生たちの学業を「好評」と記しているが、これは体育指導者としての控えめすぎる表現であり、現実は「絶賛」すべき若者たちが多かった。外国語を担当していると、こうした学生たちの日常が手に取るようにわかる。週に8時間のインテンシブの授業に毎回出席し、成績もトップクラス、しかも体育会ソッカー部副主将を務めた学生とか、予定外の全国大会の決勝戦に進んでしまったり、国際大会の代表に選ばれてしまったりで、いつもは無欠席の授業を数回休まざるをえないとの相談とか…塾体育会の長い伝統がSFCにも受け継がれていることを、何度となく実感した。

西暦2000年のラグビー部(蹴球部)の全国制覇についてもひとつ言及しておきたい。三期生で私の研究会の指導的立場にあったラグビー部のH君という塾内進学者がいる。彼は準レギュラーのような位置で、4年生の春学期から公式戦にもたびたび出場できるようになった。秋学期は当然レギュラーである。ところが、春学期の研究会の打ち上げコンパで彼が私に言うのには、秋には自分たちは出場を辞退して、チームの本格的な建て直しを監督といっしょになってやりたい。そして彼らは目の前のレギュラーの座をすてて、部の復活に専念した。それが昨年、今春の慶應義塾ラグビー部の活躍を作ったということを知る人間は、体育会関係者でも少ない。

1994年3月

これについては、一期生の学生たちとは、彼らが2年生のころからすでに話しをしていた。三田の卒業式とそれに続く園遊会も最高の行事だが、最後はやはりSFCから巣立って行きたいというのが一期生の多くの願いだった。ただのセレモニーではない。それだったら卒業式前にやってもかまわない。学生たちにとって、加藤・相磯両学部長、スタッフの先生方、世話になった事務の方々、さらには警備のおじさんたちに見送られてSFCを出るときが自分たちの本当の船出なのだという。

「開設十年たったら、大きなことをやろう」、こんな話しもよく話題となったが、その時も現実に訪れてしまった。

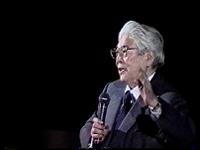

第一回テークオフラリーは、定年を迎えられ、千葉商科大学の学長に就任されることとなった加藤寛学部長の送別会も兼ねる行事となった。教職員・学生のだれもが思ったのは、これでSFCのひとつの時代が終わった、ということである。

加藤先生は学生たちの内輪話では「カトカン」と呼ばれていた。普通に考えれば失敬なことであるが、当時のSFCでは違っていた。世界的な経済学者であり、慶應義塾の学部長である方が、親しみをこめてすべての学生たちから愛称で呼ばれた例は多くないだろう。それだけ先生は学生たちに慕われていた。

第一回テイクオフラリーの準備は、二期生、三期生、四期生が徹夜の連続で行ったそうだ。「一期生の皆さんありがとう」と同時に、「今度は私たちがSFCを作る番だ」…こんな気持ちもあったろう。

事実、当日の式次第は手がこんでいた。両学部長が演壇から式辞を述べるというような手順をふまず、シータ館の学生・教員が一体となって、両学部長とともに湘南藤沢キャンパスでの4年間をふりかえり、母校の未来にエールを送るという、お互いにうちとけた、いかにもSFCらしい門出の儀式であった。私自身は式典への列席を許されず、二階の特設コーナーで、キャンパスのハード部門の総責任者として学生のめちゃくちゃな要望に頭をかかえながら対応してきた清水総務課長、一期生の舵取り役を務めてきた高橋寿佳君と共に、酒瓶を片手に中継映像でコメントやらチャチャを入れるという、妙な役割をおおせつかった。

この時の加藤先生の、学生たちを送り出す言葉は、別に用意したビデオで聞いていただきたい。経済学とは無縁の塾外出身者の私にとっては残念なほど短いおつきあいであったが、先生がSFCを語る多くの場に同席させていただいた。だが、涙で言葉につまった先生を拝見したのはこの一度限りである。

当時のなつかしい映像に思いを深くし、先生方や橋本龍太郎氏等のメッセージをめぐってのあらたな感慨や笑いもあり、SFCアウォード表彰学生の荘厳な儀式もとりおこなわれ、まずは第一部がお開きとなった。

第二部は会場を地下食堂に移してのパーティーであるが、ここでのことはもはや言葉で伝えられるものではない。SFCという環境で4年間すごした、それぞれの人との出会いと別れがある。私たち教職員にもさまざまな思いはあるが、言えるのはただ「がんばれよ」、「いつでもSFCに戻っておいで」…これだけである。

第3部

いま明かされるSFCの不思議!?

Q: どうして途中でだれも乗り降りしない笹久保回りのバスがあるのですか?

A: 初年度のバスはすべて笹久保経由でした。遠藤とキャンパスを結ぶ道路がなかったからです。そのかわりに林に囲まれたすばらしい小道があり、ぼくはゲンチャリでその道を通って通っていました。二年目に今の道路が完成しましたが、一度通したバス路線を廃止することは法律的にむずかしいのです。「既得権」といいまして、長後に急行が止まるのも同じ理由です。南林間に急行が止まるのも不思議な現象ですが、南林間が江ノ島線の終点だった時期があり、「急行が止まる」という理由で家を建てたひとがたくさんいたのですから、しかたがありません。

Q: 午後のバスはどうしてキャンパス内に乗り入れないのですか。

A: 大学のキャンパス内は「道路交通法」が適用されません。ですから事故があった際に、めんどうなことになるので、バス会社はキャンパス内の通行をいやがります。

Q: 神奈中バスはよく送れたり、定刻以前に発車したりしますが、なぜですか。

A: 以前に何度か抗議したことがありましたが、神奈中側の言い訳はいつもこうです。慶應大学行きのバスは辻堂などから来たバスを配車するので、その過程で遅れるのが原因である。また、定刻前に発車することはなく、その前の送れたバスが、次のバスの発車予定時刻のちょっと前に発車したにすぎない。

おもしろい理由でしょう。

A: 並木道の木の名前がチャイニーズ・タローツリーというので、響きもよく、初代学部長の加藤寛先生が命名しました。十数年前に定年退職されたある三田の先生が、「ぼくが幼稚舎の頃は日吉の銀杏も人の背丈ほどで…」とおっしゃっていましたが、そんな悠長なことは言っていられないので、成長の早いこの木を選びました。

Q: タロー坂の東側にある、あの池のようなものは何ですか?

A: 「何ですか?」と聞かれてもこまります。実は何でもないのです。正式には遊水池といいます。SFCの建設許可の条件として、何十年に一度の大水になっても、キャンパスから外部に水が流れないように工事をする、というものがあります。ですから、キャンパス内にはこうした遊水池が全部で4つあります。あとの三つは生協前の池と、グラウンド、その下の駐車場です。要するにグランドは干上がった池なのです。この前の三つが満杯になると、地下に巨大なタンクがあり、そこに放流されます。ぼくや体育の先生方の希望は、グラウンドを芝生にして、その回りにアンツーカーのトラックを配備する、というものでしたが、「池の底に芝生はいらない」との理由で却下されました。駐車場に水がたまるのも、そういうことです。

ちなみに、タロウ坂の遊水池を井関前学部長は「テアトロン」と命名しました。階段のところで野外劇が行われ、芝生の斜面で見物する、というアイディアですが、私が知る限り、実現したのはたしか2年目か3年目にロック研究会がコンサートをやった一度だけだと思います。

マコーニック先生は、鴨池とあわせて「ガリバーの足跡」という壮大な名前をつけましたが、残念ながらどちらの名前も学生からは無視されているようです。

Q: SFCの施設のギリシャ語名前はどうやってつけたのですか?

A: 開設前のある日の会議で、「たまには息抜きに楽しいことをしよう」ということで、皆でアイディアを持ちより、わいわいがやがやと決めました。ギリシア語のカッパ、エプシロン、イオタ、オミクロンはまさにKEIOそのもので、覚えやすくぴったり。ラムダは「ロゴス」、つまり「言葉」であり、言語や外国語の研究室として最適です。本館にはアルファベットの始まりのアルファー、オメガはΩの文字と建物の形からつけました。

ところがだんだん建物が完成してくるにつれ、文字を見つけるのに苦労するようになりました。でたらめにして傑作なのは、学生のサークル棟です。2棟もあるので頭を悩ましていたところ、事務のある若い人がすばらしいアイディアに至りました。残っていたギリシア語文字の中に「フィー、プサイ」というのがあり、「東(ひんがし、フィンガシ)、西(サイ)」と読みかえることにしました。

ちなみに、消防署からはお叱りを受けました。事故や火災の時に、「エプシロン3階にて…」などと電話を受けても、出動などできない、ということで、今でも公式なキャンパス図は「1号館、2号館」などとなっていると思います。

Q: 三田の「幻の門」とか、日吉の「イタリア半島」、「蝮谷」といった別称はSFCにもありますか?

A: あるといえば、山ほどあります…

たとえば、あの「池」、これは「旅人の泉」と言います。ぼくの「言語と伝達」の授業の「ものの命名」という講義で紹介しますと、皆さん「ええ…?」と怪訝な顔をしますが、うそだと思ったら、池の反対側に行ってごらんなさい。西脇順三郎先生の立派な詩碑が立っており、先生の「旅人帰らず」からの命名であることがわかります。発案者は、詩人でフランス文学者の井上輝夫先生(現ニューヨーク高校校長)です。

多くの皆さんはただ「池」とか「鴨池」とか呼んでいるでしょう。たまには彼氏、彼女に「インテンシブのあと、旅人の泉で会おうか…」などと言ってみよう。ちなみに、初年度、あの池にいた鴨は四羽だけでした。近くの向上の池がつぶされることになり、いわゆる家鴨(羽の一部を切り取って飛べなくした鴨)をゆずりうけて放したものです。今年の3月で定年になる事務室総務課の安斎さんが、2畳ほどの水に浮く鴨の家を作って育て、まだ虫もなにもいない工事現場の水溜りなのでえさもやり、台風の時には真夜中に車でかけつけては増水した水を地下のタンクに流すなどのたいへんに努力をして育てておられました。当時の安斎の話しによると、初年度6月のある日、小屋の中にタオルがおいてあり、その上に卵がひとつのっていたそうです。はじめはいたずらぐらいに思っていたそうですが、その後次々に卵が増え、藁で巣を作ってやったところ、最後は15個になりました。残念ながらひとつも孵化しませんでしたが、原因は、同じ巣に二羽の雌が卵を産んだため、卵を定期的に回転させるのが不規則になってしまったからのようです。

その後うわさを聞きつけたらしい渡り鴨が冬になると次々と訪れ、初年度の冬でほぼ40羽ほど、今はどのぐらいいるか皆目わかりません。

ついでに水中の世界ですが、学校として魚を放した記憶はありません。ところがある日見まわると、金魚やら鯉やら、亀やブラックバスの目撃情報も。ぼく自身、学生たちが車で運んできたバケツの中の体長30センチを悠に越える鯉が酸欠で瀕死状態、いまさら持ちかえれとも言えず、水の補給をして放したことがあります。

周回道路にそった大学ゾーンは「サーカス」と命名されましたが、これもあまり定着しませんでした。周回道路に「メビウスリング」という名前をつけたのはぼくで、3年目には2年目の第1回体育祭をひきついで、この周回道路を利用した「メビウス祭」も行われたものですが、これもまたあまり定着していないようです。

このほか、東西南北にある4つの入り口についても、「白秋門」など、北原白秋にちなんだすてきな名前がつけられましたが、実際に使われているのは北門だけで、おまけに開かれたキャンパスをめざすSFCには「門」なるものがないので、その名も消えてしまいました。

朝夜のバスが回転する小さなロータリー、その中央に一本の「こぶしの木」が植わっています。キャンパス開設後に藤沢市から寄贈されたものです。当日は葉山藤沢市長、加藤・相磯両学部長の手で植樹祭が行われ、ここを「こぶしロータリー」と呼ぼう、ということになりましたが、ただバスが回転するだけで、学生も中高生も教室に向かってひたすらダッシュ…ただ一本そびえる孤高の木です。

タロー坂中腹のステンレスの彫像も悲しくて、まだ「あのステンレスの(金属の)…」などと呼ばれているだけです。あれは慶應義塾経済学部出身の芸術家●●氏製作のもので、これもまた式典をきちんと行って除幕式を行ったものです(●●年●●月)。SFC内での呼称もいろいろと検討しました。ところが、実は三田の図書館前の類似の金属モニュメントが「知恵の樹」というのですが、「知恵の樹」が風に吹かれてふらふら動くのはいかなるものか、という意見が多く、名前はそのままになってしまいました。

A: なりません。それよりも、多くのSFC関係者の誤解を訂正しておきますが、あれは「牛」ではなく「豚」の匂いです。ここは高座豚のハムの明産地ではありますが、牛乳や霜降りのすきやき牛で有名な場所ではありません。それに、牛はそれほど匂わないそうです。

かなりアメリカナイズして新天地に乗り込んできたSFCですので、アメリカが原住民に対しておかした過ちに似たようなことだけは、遠藤でやらないようにしよう、というのがぼくたちがここで教わったことでした。

Q: 他キャンパスの授業開始時間は9時始まりなのに、どうしてSFCだけが9時半なのですか?

これは後発キャンパスの弱みです。同じ湘南台駅からバスが出る文教大学大学が9時始まりなので、特定の時間にだけバスを出すわけにゆかず、8時半始まりか、9時半始まりかのどちらかにせざるを得ませんでした。この立地条件で8時半は学生にかわいそうだろう、という気持ちと、大学の先生そのものが夜型が多いので、単純に後者と決まりました。

Q: SFCにはどうして授業開始と終了のチャイムがないのですか?

これについても発足前に議論しました。設立準備メンバーの全員が欧米に留学していたことから、「そういえば、むこうにはそんなものはないなあ」、「なくたっていいんじゃないんですか」…こんなことで単純に決まりました。

ご存知の皆さんも多いかと思いますが、慶應義塾の授業は明治の頃には2時間がひとつの単位でした。休み時間はありません。お茶でも飲み、授業の準備をチェックし、15分~30分ほどして教室に行くと学生も着席している。きりのついたところで「今日はここまで」、これでほぼ実質的に90分の授業を行っていたわけです。

SFCでは午前中のインテンシブ外国語と講義課目の時間がずれていることもあり、研究会に至っては、夜中までやる先生もおられたりして、「チャイムはなし」と決めました。

Q: このキャンパスは白い壁面ばかりで、何か殺風景な気がしてならないのですが。

A: 大私たち教職員も始めはそう思いました。赤レンガの建物とか、蔦がからまる図書館とか、そんなものに囲まれて学生時代をすごしてきたからです。でもこうした建物の設計のイメージにはいろいろなものがあり、建物は白いままで、そこに重なる樹木などが日々変わることによって生み出される空間というのもあるようで、設計者の槙先生に直接うかがった話しでも、周辺に植えた木々が年とともに大きくなり、枝葉を伸ばし、それが壁面と一体になって日々一刻と異なる景観を作り上げる、長時間にわたっての世界をイメージされたようです。

何年たってもかわらない建物もすばらしいものですが、自分自身はそのままでありながら、周囲に生きるものとともにその姿を変容させてゆく建物、そんなものがあってもいいのではないかと、十年たって少しずつ考えるようになりました。

Q: 他の大学ではどこでも見かけるタテカンや学生団体の掲示があまり見られませんが、学校で禁止しているのですか。

A: 禁止など一度もしたことがありません。SFCが開設されて十年間、一度もそういうものが出なかったというだけです。実は、開設前にはSFCの掲示はすべてワークステーションの「電子掲示板で」と考えていましたが、実際にはそれだけでは情報が徹底しません。イベントなどを機会に、学生側から、学生団体の掲示ができる場所がほしいとの要望があり、話し合いの機会を持ちました。

そこで学生側から提案があったのは、「よその大学にあるような常設の学生用掲示板はいらない」、「タテカンのようなものを自分たちのキャンパスに立てたくない」ということで、「掲示板はきれいなものにしよう」と意見が一致しました。最終的に落ち着いたのが今のオメガの学生用掲示板です。イベントがあるたびに、特設掲示板が設置されますが、終わると撤去するのも、初期の学生が自分たちで作り上げていったルールです。自分の家の壁に張り紙をされて喜ぶ人はいませんね。皆がSFCは「自分たちの家だ」と思って作ったルールです。

教室の机やトイレの落書きがないのも、これと同じことです。

普通はどこでも、そのキャンパスとして誇る建物・施設・設備などをカラーの写真入りで紹介し、それらを実際に利用して楽しくキャンパスライフを送っている学生たちの映像なりコメントなりを載せるのだが、SFCには「ソフト」があるだけで、「これを見てください」というハードが何ひとつない。

普通はどこでも、そのキャンパスとして誇る建物・施設・設備などをカラーの写真入りで紹介し、それらを実際に利用して楽しくキャンパスライフを送っている学生たちの映像なりコメントなりを載せるのだが、SFCには「ソフト」があるだけで、「これを見てください」というハードが何ひとつない。

▲はじめての慶早戦体験。

▲はじめての慶早戦体験。

▲体育祭全景。

▲体育祭全景。

秋祭の開催は学生たちにとって念願のものであったが、それまでにクリアーしなければいけない問題が数多くあり、思ったよりも時間がかかった。

秋祭の開催は学生たちにとって念願のものであったが、それまでにクリアーしなければいけない問題が数多くあり、思ったよりも時間がかかった。